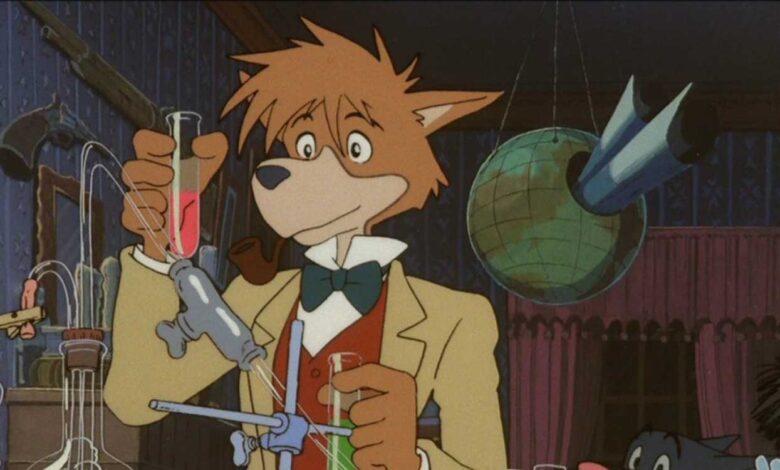

Como Sherlock Holmes. El arte deductivo y taumatúrgico del librero

Como Sherlock Holmes. Así se siente un librero continuamente. Y no porque tenga cierta tendencia a la sociopatía (que también), ni ligeros indicios de padecer síndrome de Asperger; si no porque el cliente más habitual con el que se topa, aquel que pisa la librería de forma circunstancial en busca de un encargo o de una compra por compromiso, le obliga una y otra vez a sacar a flote sus cualidades analíticas y deductivas. El problema es que a veces ni las mejores «artes holmesianas» pueden responder a sus exigencias.

Ese cliente que no pasa a menudo por una librería y que se acerca movido por un compromiso social suele venir aferrado a una nota con la información requerida como un náufrago se agarra a un salvavidas en medio del mar. Si la información es más o menos correcta, no suele haber problemas. Mucho peor es cuando lo confía todo a su memoria, lo que suele tener consecuencias desastrosas. Si a eso le sumamos que normalmente se trata de una persona mayor, la cosa se pone peliaguda. Por ejemplo, un título ligeramente peculiar como La elegancia del erizo, puede transformarse por arte de birlibirloque en La inteligencia del cangrejo; pero lo más sorprendente no es la transmutación de títulos, a fin y al cabo algo a lo que cualquier librero está más que acostumbrado, si no que a tu supercerebro de sabueso literario apenas le lleve unos nanosegundos traducir la confusión. Lo mismo sucede con los nombres de los autores; un escritor con apellido de pez (Menéndez Salmón) puede ser rebautizado tan ricamente como «Rape» y, aunque tu único asidero para descubrir su verdadera identidad sea, aparte de su condición nominal de animal acuático, su origen asturiano, acabarás sabiendo quién es porque, mi querido Watson, a Sherlock Holmes no hay caso que se le resista.

Al librero investigador, además de títulos distorsionados y autores rebautizados, también se le pondrá a prueba con textos a descifrar. Como el Holmes de La corbeta Gloria Scott, que tiene que desentrañar el mensaje oculto en un texto aparentemente sin sentido, a un librero se le exigirá que ante mensajes cifrados como «Ediph O´rey», sepa que no se trata del exótico nombre de un escritor extranjero, si no del título de una clásica tragedia griega (Edipo rey). Elemental.

Pero más que el cliente con tendencia a la dislexia informativa, el que de verdad pone a prueba los dotes detectivescos de un librero y, sobre todo, su paciencia es el cliente con poderes sobrenaturales (o el que te exige tenerlos a ti), aquel que requiere del librero, más que el empleo de las cualidades racionalistas holmesianas, echar mano de los poderes telepáticos de El mentalista. Expliquémonos:

Se te acerca un cliente y te dice que quiere hacer un regalo. La respuesta librera es a su vez una nueva pregunta: ¿cuál es el EGG del lector? No pensemos mal: edad, género y gustos. La primera categoría, la edad, es objetiva y sirve por su función acotadora, pero respecto a lo que implica nos da una información relativa. No es lo mismo una persona de dieciocho años que lleva leyendo desde la niñez, que un adulto de cuarenta que solamente utiliza los libros como pisapapeles. Así que conocida su edad, es conveniente que el cliente también te proporcione una información adicional que la complemente: su nivel lector. El problema es que esta subcategoría es aún más relativa que su categoría madre, y lo que significa ser buen lector para una persona («se lee todo lo que escribe Ken Follet»), no tiene por qué ser lo mismo que para otra («su autor preferido es Vasili Grossman»). Labor del librero, por tanto, es saber dónde situar al susodicho. La segunda categoría, el género, responde básicamente a cierto prejuicio sexista del que casi nadie puede escapar. Y menos un librero. Diferenciar entre lectores y lectoras sería una labor criticable e inútil si no fuese porque, en la práctica, sí existen, al menos dentro de un determinado tipo de lectores (ahora estoy utilizando el término de forma neutra), diferencias según sean hombres o mujeres. Resumamos la cuestión en que, como en el caso de la edad, todo viene a depender de la personalidad lectora de cada individuo. Y por último nos queda la categoría más importante, la del gusto. Para profundizar en ella nada más fácil y preciso que preguntar por los libros preferidos de la persona a la que se le quiere regalar, así como sus últimas lecturas. De esta manera, con estas sencillas preguntas se completa el EGG del lector y, como si de un huevo Kinder se tratase, podemos sacar de su interior un excitante libro que parezca haber sido escrito exclusivamente para él.

El problema del cliente mágico es que te agarra el EGG con la mano y lo estrella con una violencia inusitada contra el suelo de la librería. ¡Plas! Porque, como ya hemos dicho, es un tipo de cliente que requiere de ti, más que saberes libreros, poderes taumatúrgicos para encontrar algo que ni si quiere él sabe lo que es.

-Oiga, busco un libro para alguien al que le encantó Los pilares de la tierra. Quiero algo en ese estilo.

-Perfecto. Mire, La catedral del mar. Como la novela de Follet, trata sobre la construcción de una catedral en la Edad Media. Concretamente en Barcelona.

-Hummm… ¡na! Este no. Otro.

Esta conversación es real y, cambiando los títulos y los autores, se repite de forma cíclica en cualquier librería a la que te acerques. El cliente mágico, como su nombre indica, tiene superpoderes y, en vez de utilizarlos para combatir el mal o para hacer del mundo un lugar mejor, ha decidido emplearlos para tocar los cataplines a los libreros. Mira una portada, ignora el resumen de la cubierta y ya sabe que ese libro no es lo que está buscando. Y tú, con unos supuestos poderes semejantes a los suyos, debes buscarle otra cosa que se aproxime más a lo que él quiere, aunque lo que te haya solicitado sea exactamente lo que tú ya le has ofrecido. «Usa la Fuerza, joven Luke.»

Pero dentro de la tipología del cliente mágico hay niveles. Y el de mayor exigencia es aquel que directamente lo ignora todo sobre la persona a la que le quiere hacer el regalo. Quizá sepa si es hombre o mujer, e incluso la edad, pero desde luego ignora por completo los gustos que tiene y si se trata de una persona lectora. La peor de las veces sí que sabe que no es lectora, lo cual es un poco indiferente porque, aun así, quiere regalarle un libro.

—Busco un libro para alguien que no lee.

—¿Sabe qué le gusta?

—No. Pero tiene que ser entretenido.

—Muy bien. A ver este…

—Uy, no, que debe tener la letra grande para que no se canse.

—Vale. Pues a ver este otro…

—Uf, no, no, que no puede ser gordo que ni lo abre.

—De acuerdo. ¿Y este otro?

—Naaaa… es que de este tema no creo que le enganche.

Ante esta situación, la reacción más natural del librero, además de tirarle El Quijote a la cabeza al cliente, sería plantearle una evidente cuestión: ¿por qué narices quiere comprarle un libro? Pero la respuesta, como su propio proceder, requeriría una explicación esotérica. Así que al sufrido librero no le queda otra que ignorar sus cualidades analíticas y enciclopédicas e invocar la ayuda de las hadas de Cottingley. A fin de cuentas, lo importante es que la gente lea. Aunque no sepa el qué.

- Cómo ser Caitlin Moran - 12 octubre, 2015

- ‘Don´t fear (the Reaper)’: la muerte os sienta tan bien - 14 agosto, 2015

- No me chilles que no te veo (2.0): otras cinco conversaciones absurdas que solo pueden suceder en una librería - 15 abril, 2015