«La máquina de trinar», de Richard Seymour: desmontando la industria social

Trino2 De or. onomat.; cf. it. trillo.

1. m. gorjeo (canto de los pájaros).

2. m. Mar. Sonido del pito a modo trémolo, cuando al soplar se mueve la lengua como pronunciando una erre prolongada.

3. m. Mús. Sucesión rápida y alternada de dos notas de igual duración, entre las cuales media la distancia de un tono o de un semitono.

trino1, na Del lat. trinus.

1. adj. Que contiene en sí tres cosas distintas, o participa de ellas. U. en referencia a Dios como Trinidad. Dios es trino y uno.

2. adj. Que consta de tres elementos o unidades.

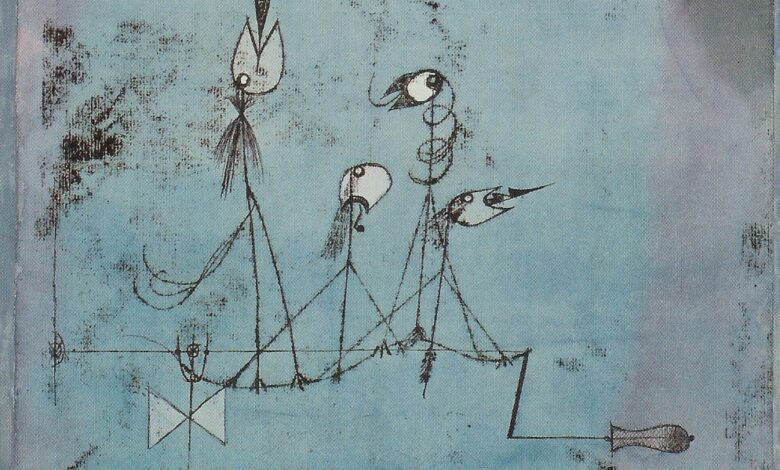

Este artículo, que debería ser una reseña, comenzó siendo un pequeño conjunto de notas que se acumularon durante el confinamiento, cuando todos dedicamos unas cuantas horas a pensar en la forma en la que nos comunicamos con el resto del mundo. Recién nacido a la nueva realidad, aquellas frases que escribí quedaron atrás; estaban destinadas a dormir el sueño de los justos, hasta que llegó a mis manos La máquina de trinar, de Richard Seymour. Un ensayo que en España publica Akal, que tiene mucho de confesión (individual y colectiva) y es capaz de poner orden en mitad del griterío, llevándonos a través de él con un enfoque filosófico y pulcritud estilística. Un libro que, sin embargo, confirma nuestros peores temores: participamos de todo lo malo del sistema a través de la industria social y sus redes omnipresentes; lo que hagamos en ellas, importa menos de lo que querríamos; y ni siquiera se atisba un punto de inflexión, porque esta Twittering Machine (en referencia a un cuadro de Paul Klee) nos da a cambio exactamente lo que queremos. Por eso las redes sociales son tenebrosas y a la vez brillantes. Quizá Richard Seymour no reparó (aunque yo espero que sí) en que trino es una palabra polisémica y especialmente bella en castellano: es el canto del pequeño pájaro azul y, también, el atributo más incomprensible de Dios. No obstante, antes de mirar al cielo, este libro echa sus cimientos: porque «en el principio fue la palabra».

Conexión, adicción, celebridad

No es nada malo, al menos en este caso, afirmar que la visión más potente de todo el libro llega en su primer capítulo: ya no vivimos en una realidad sintetizada a partir de las palabras y las imágenes seleccionadas por unos pocos creadores; ya no vivimos en una realidad leída y vista, sino en una que producimos entre todos. Ahora somos nosotros los protagonistas y, si algo sobresale, es porque nuestras respuestas, nuestras recreaciones, lo elevan vía algoritmo. Piénsenlo bien: en realidad, es un cambio de paradigma de proporciones bíblicas. Intercambiamos sin mesura imágenes y palabras que ya eran públicas para nuestro entorno, pero ahora tienen las piernas mucho más largas; además, también publicamos cosas que antes eran privadas. ¿Cuántos millones de caracteres escribimos entre todos cada día del año? ¿Cuántos terabytes de fotos subimos a la nube? La escritura lleva milenios viviendo en la piedra pero, en el siglo XXI, el habla ha comenzado a permanecer. Estamos digitalizando incluso lo cotidiano, nuestras expresiones más informales y fugaces. No solo a través de comentarios casuales que todavía tecleamos, sino también con audios y emojis, una representación de nuestro lenguaje no verbal que seguirá alojada dentro de seis décadas en algún servidor. Ni siquiera tienen que llamar la atención de alguien: la capacidad de procesamiento y almacenamiento de la red crece como mínimo igual de rápido que las posibilidades comunicativas que nos ofrece. Y la industria social aprovecha que vamos a rebufo del límite tecnológico para monitorizar los nuevos caminos antes de ofrecerlos al usuario.

Entremos en materia: ¿por qué damos continuamente manivela a la máquina de trinar? Muy rápidamente: porque nos gusta. Nos aporta un sinfín de beneficios que no podrían dejar de mencionarse en un análisis riguroso del mecanismo; sin embargo, aunque deben considerarse (y nunca olvidarse), las virtudes de la industria social no deben llegar a protagonizar la crítica del sistema. Por otra parte, pensar en todo lo que nos gusta de las redes sociales también es pensar en lo que una vez soñamos (quizá todavía lo hacemos) que podría ser Internet. No obstante, la urgencia se sitúa hoy en la otra cara de la moneda, en un reverso de las plataformas que se ha revelado tenebroso y que va mucho más allá de la simple búsqueda de validación social y el chute de dopamina. Estamos ante un fenómeno más complejo de lo que sospechamos cuando empezó a asustarnos. Richard Seymour se refiere a él como la ludificación de la industria social y el capitalismo tardío.

¿Estás enganchado a las RRSS? Personalmente, estaría interesado en tu respuesta; pero, a estas alturas, a la industria social empieza a darle igual si nos hacemos la pregunta. Hagámoslo de todos modos, incluso aunque ya nos sepamos de memoria una parte de la respuesta: la que mezcla ingredientes como la autoexposición, el exhibicionismo (físico, intelectual, cotidiano…) y un sencillo método para cuantificar las respuestas de la audiencia; un sistema ultraintuitivo que cuantifica nuestra popularidad en la red. También hemos comprendido que la industria social ofrece la posibilidad de sentirse un poco menos solo en un mundo demasiado incierto y que promete la ascensión social por una escalera infinita, construida con escalones en forma de corazones rojos y pulgares arriba. Son cientos, quizá miles de pequeños chutes diarios que arrasan nuestros cerebros, que supieron pasar del nomadismo a la sedentarización, del geocentrismo al universo infinito, pero jamás habían enfrentado tantas microrrecompensas en tiempo real.

Como decíamos, estamos aprendiendo en directo de qué va todo esto: por ejemplo, nos estamos dando cuenta de que debemos ser prudentes a la hora de emplear la palabra adicción o esta dejará de tener sentido (como ha ocurrido con tantas otras). En las horas que diariamente entregamos a nuestros dispositivos se mezclan desbloqueos que son fruto de la ansiedad y búsquedas rápidas que, verdaderamente, facilitan nuestra vida. En cualquier caso, la mezcla de los diversos usos de la red no deja de reforzar nuestras pautas de comportamiento: Marc Lewis (explica Richard Seymour) investiga la configuración de circuitos en nuestro cerebro; la construcción de túneles neurológicos que conectan ciertos procesos mentales que, a base de ser transitados, se despejan y refuerzan en un intento de nuestro cerebro por volverse cada vez más eficiente. ¿Cuántas veces te has descubierto mirando las notificaciones de alguna red social tras mirar la hora en la pantalla de tu dispositivo, sin haber siquiera reparado en que estabas cruzando el umbral del mundo 2.0? ¿Es eso una adicción? ¿Deberías comprar un reloj inteligente? ¿Es estúpido un reloj que solo marca la hora? De nuevo, da igual lo que respondamos individualmente: mientras hablamos, la industria social está trabajando para reforzar nuestros hábitos colectivos.

La estrategia consiste en convertir cada pantalla en una máquina tragaperras. Supongamos que refrescar página, hacer scroll por algún muro, es como tirar de la palanca: las redes destacan cuánto hace que se publicó un post y lo que tiene unas pocas horas de edad es considerado antiguo; permiten también observar el nivel de popularidad, el volumen de interacciones que genera una publicación con tan solo un vistazo; nos facilitan, en definitiva, escoger a qué carro engancharnos un rato para subir otro tramo de la ladera. Si la situación lo permite podremos incluso activar el volumen (por ejemplo, si eres un adolescente y vas en un autobús repleto de personas estresadas por una pandemia internacional) y una catarata de sonidos nos alertará cada vez que el capital social de nuestra red fluctúe. Que sepamos, nadie ha calculado la inflación de las interacciones en las RRSS, pero todos somos más o menos conscientes de que, cuando las muestras de atención de nuestros contactos nos alegran el día, la mayoría de las veces sonreímos por algo que carece de valor. Metemos otra moneda y volvemos a hacer girar la ruleta: el goteo de corazones nos mantiene en la partida y seguimos esperando las tres cerezas que sabemos a ciencia cierta, lo hemos visto, cambiarían nuestra vida.

Y es que no habría ludificación sin el premio gordo que, en la industria social, va más allá de lo metálico (aunque también). Al final de la escalera habita la celebridad, una obsesión que viene de antiguo y que la industria social ha sabido instrumentalizar, como antes lo hicieron, es justo decirlo, tantas otras. Sin embargo, allí donde la industria del automóvil o la del cigarrillo provocaron problemas económicos y sanitarios a sus consumidores, la industria social ha extendido algunos problemas propios de las celebrities al común de los mortales. La mayoría de los usuarios, lejos de obtener los beneficios de tal estatus acarreamos solo con los problemas: sobre todo con la disociación entre nuestra imagen pública y el autoconcepto privado, ahora sistemáticamente subordinado a nuestra proyección a través de la industria social. Pasa mucho y, por desgracia, cada vez antes, porque hay un par de generaciones que están creciendo en el lapso que tardamos en reflexionar sobre todo esto. Es la Conquista del oeste de las redes sociales.

Nos autoimponemos una comparación constante de nuestra persona pública con otras que, a su vez, hacen lo mismo, sospechando que en el piso de arriba debería empezar a divisarse la tierra prometida. De nuevo, es posible que no te reconozas (o al menos no del todo) en esta descripción de la rat race cibernética. Pero convendremos en que, al menos de momento, no hemos logrado encontrar lugar para el heroísmo en la lucha contra la máquina. La industria social no persigue a Neo, no señala al díscolo (aunque quizá lo hagan otros usuarios): al definir el éxito dentro de su ámbito de actuación y habiendo crecido este hasta envolver el mundo, su visión engloba también a quienes no participan en ella. De este modo, hoy éxito es sinónimo de celebridad; el éxito, que lleva una eternidad usurpando el lugar a la vida buena ha encontrado un impulso inconmensurable. Y, aunque todos sepamos que estos conceptos no son sinónimos, en el mundo que creamos a través de la red significan lo mismo.

Aquel entorno en el que soñamos ser libres nos somete a un escrutinio constante. En el intento por cumplir sus exigentes requisitos, hacemos girar constantemente la ruleta. Y en el casino es posible ganar una noche, pero al cerrar el ejercicio siempre gana la banca. Richard Seymour formula, a la sombra de esta noción, una metáfora que considera a la humanidad del capitalismo tardío como el mafioso encargado de un taller clandestino de producción social en el que trabaja ella misma. Todos conocemos tanto los métodos como sus consecuencias: sabemos a ciencia cierta que existe una relación directa entre el uso de las RRSS, el tiempo que vivimos a través de las pantallas y la depresión, las autolesiones e incluso el suicidio. Hemos leído que los grandes popes de la industria social, en un acto de sinceridad pública, prohíben a sus hijos tener perfiles en las redes sociales. Tratan de evitar que crezcan entendiéndose a sí mismos a través del infierno que siempre forman los otros. Y saber que ni siquiera ellos podrán luchar contra su invento no ofrece demasiado consuelo.

Troleo, mentiras y muerte

Poderoso es el lado oscuro de la fuerza en la industria social. Todos lo sentimos; todos hemos caído en la tentación de ser un trol de Internet en alguna ocasión. Nunca antes tantos habían encontrado sinergias positivas al abandonarse al comportamiento antisocial, porque ahora, más que nunca, este ofrece una enorme visibilidad. Y la visibilidad es uno de los caminos del éxito. Pero, ¿qué define al trol en La máquina de trinar de Richard Seymour? El escritor norirlandés concibe esta figura como un autoproclamado crítico sociocultural que tiene la intención de subvertir o hacer ajustes en la moral imperante, basada en una serie de premisas que no comparte. Esto aporta una sensación de honestidad y, a la vez, de rebeldía. Para ello, el trol necesita que la gente tome en serio sus críticas y, por lo tanto, irá tan lejos como sea necesario para llamar la atención. En resumen, el trol es el Joker, pero, a la vez, se cree Batman.

Como el villano de Arkham, el trol busca provocar, no convencer. Su intención es condicionar, polarizar, tensar para desplazar un eje discursivo en una determinada dirección, aprovechando una ventaja que el terreno de juego de las redes sociales ofrece a su estrategia: el algoritmo está diseñado para potenciar las intervenciones que generan más interacciones. En el análisis de Richard Seymour, esto supone la traslación del modelo neoliberal a la red: la prometida democratización de Internet, la quintaesencia del contacto masivo directo, ha cumplido lo prometido en el peor de los frentes. Hay libertad para agredir impunemente en cualquier momento y lugar. Y, como en el mundo 1.0, las opciones de ser agredido aumentan si no eres un hombre, blanco y heterosexual. Precisamente el perfil más extendido, quién lo hubiera imaginado, entre los troles.

Uno de los más famosos de la red, el nazi Andrew Auerngeimer, definió su actividad como la práctica de la «eugenesia en Internet». Más allá del individuo, al menos veintiocho países mantienen ya, según nos cuenta el autor, un ejército de ciberacosadores. No es este el lugar para hablar de geopolítica, pero al menos debemos mencionar el maridaje que hemos visto establecerse entre los radicales que defienden sus privilegios adquiridos y las élites que se parapetan tras ellos. La dialéctica trol convoca de vuelta a las masas reaccionarias, vendiendo una versión renovada de la ideología de la provocación y recuperando conceptos que pretendimos superados a través de la broma pesada y la máscara de V de Vendetta. Quizá el trumpismo no se cocinó en las redes sociales, pero es innegable que estas fueron el camarero que nos trajo el plato. Uno de sus principales ingredientes es la mentira, que no para de circular libremente a través de nuestros dispositivos.

En la industria social, la mentira no se repite mil veces, sino millones. Las fake news son los ladrillos del tiempo de la posverdad que no deja de ser, en realidad, la culminación de algunas tendencias previas que podemos rastrear en los medios de comunicación: la propaganda, el reciclado de comunicados de prensa y teletipos, el triunfo del infoentretenimiento… En la industria social y con la sucesión de crisis del comienzo del siglo XXI, algunos encontraron en las redes respuestas sencillas al complejo desvío que sufrieron sus vidas.

Resulta evidente que para Seymour los traumas de 2008 y 2020 juegan un papel esencial en la evolución del papel de la industria social, a la que concibe como gasolina concentrada para alimentar el motor de un individualismo paranoico. El autor desliza aquí una crítica clásica al posmodernismo; incluso esboza su principio más conocido: aquel que caracteriza nuestro tiempo como un refugio válido para cualquier tribu, para el individuo que ansía la diferencia mientras, al mismo tiempo, busca a otros como él. Esta sería también la era en la que un alguien frontalmente opuesto al pensamiento racional busca y encuentra cobijo en la red, calentándose alrededor del fuego junto a otras almas extraviadas; reclamándose, entre sus sombras retorcidas, como la verdad que se enfrenta a todo lo que les da miedo. Pero La máquina de trinar tiene mirada más larga: Seymour recuerda que fue la mismísima y sacrosanta Ilustración la que entendió la importancia del contexto y el relato. La realidad objetiva a la que algunos pretenden regresar es, en realidad, preilustrada; propia de un tiempo al que (suponemos) no tantos querrían regresar. A través de este agujero de gusano existe un cierto peligro de lanzarse a la crítica del presente y aparecer en las oscuras regiones de la reacción. Tengamos en cuenta la crítica del momento que vivimos, pero también el peligro que conlleva y continuemos nuestro camino.

Seymour entiende los temblores de nuestro tiempo como réplicas de una voladura previa de los cimientos de la sociedad: cuando nos estábamos empezando a mandar SMS, los expertos, el propio saber, nos fallaron por primera vez. Confiamos en los datos que habían apilado, en sus estadísticas infalibles, pero al final sus pantallas nos mostraron números rojos: las bolsas se hundían, los ahorros y el trabajo se volatilizaron; las casas costaban cuarenta años de una vida. Es algo que no podría haber ocurrido sin expertos (financieros, políticos, científicos, periodísticos) que olvidaron los rudimentos de su oficio en beneficio de algo o alguien que tenía interés en ocultar que la forma en que recogemos los datos condiciona los resultados. Si no hubiéramos querido ignorar que la estadística tiene la misma ideología que aquella a la que atiende el estadístico. Quizá era una enseñanza demasiado revolucionaria para una sola crisis. Si asumimos que era necesaria otra, repleta de cifras y gráficas y en la que la explosión informativa ha resultado todavía más evidente, ya no tenemos excusa.

El ingeniero Claude Shannon concibe la información como entropía (que no es la tendencia al desorden, sino a la uniformidad más absoluta; al fin de la excepción): ante el exceso de datos, quien tenga capacidad para segmentarlos y procesarlos tendrá mucha ventaja frente al individuo. De este modo, cada vez que cruzamos el espejo de las pantallas penetramos en una representación diseñada, sobre todo, para retenernos; para hacernos regresar a ella cuando escapemos. La eficacia del algoritmo radica en que parece conocernos mejor que nosotros mismos: sabe todo lo que suele interesarnos tanto en público como en privado, pero también lo que suele demandar alguien como nosotros en una situación análoga a la nuestra. La misma red que te da la posibilidad de ganar unos dólares con tu coche particular o tu bicicleta cuando te quedas en paro, sabe qué recomendarte para que olvides el mundo cuando llegas a casa agotado.

Irónicamente, aunque comprendemos de forma intuitiva que los escaparates de las tiendas de ropa de los barrios de una ciudad responden a una determinada serie de valores sociales y culturales, olvidamos que el mismo mecanismo opera en el reino de la industria social. Pero tener esto presente resulta crucial en la vida de una persona en el siglo XXI: en California, donde se diseñó la impronta de los algoritmos, imperan la ley de la competencia, la jerarquía y la búsqueda del estatus social a toda costa. Allí y no en otro lugar se crearon estas arcanas instrucciones que el crítico cultural Jonathan Beller define como «formaciones de violencia». En palabras de Richard Seymour, los algoritmos de la industria social no imponen relaciones inherentemente fascistas, pero la combinación del individualismo interconectado y los protocolos diseñados por las grandes compañías tenían un enorme potencial para la rabia.

El desarrollo de estas herramientas en una determinada dirección no fue casual: de nuevo, estamos ante la manifestación más clara de una inercia que ya existía. La democracia occidental y por supuesto los regímenes poscomunistas ya habían entrado en el negocio del control poblacional antes del triunfo definitivo del algoritmo. Lo que este hizo fue extrapolar la violencia soterrada de la sociedad en todas direcciones, alimentándola sin mesura. En la necesidad de tener siempre razón, de dañar al que piensa diferente, de obtener parte del capital social que se desparrama cuando al otro se le puede dar un zasca, había potencial para el (pos)fascismo. Solo era cuestión de tiempo que apareciese alguien dispuesto a utilizarlo en su beneficio.

La industria social, a su vez, también estaba madura para que alguien, por supuesto a través de sus muros, recogiese la antorcha de la épica encerrada en el David contra Golliath: primordialmente Facebook, pero no solo, facilitaron gritar fuck the system a través de lo más sistémico de nuestro tiempo. Mediante estas herramientas resulta rentable conseguir captar la atención, aunque sea por algo negativo, para después explotar su potencial subversivo. Como dividendo añadido, una audiencia construida a través de este mecanismo contará con un núcleo duro de partidarios que no demandarán un plan político cabal. El troleo constante será suficiente para ellos, incluso aunque se lleve a cabo desde una posición de poder. En último término, quizá la sociedad y el sistema político sufran; pero la industria social, refugiada rápidamente en el «soy una mera herramienta», no lo hará.

A corto plazo, resultará razonable prevenirse contra el instrusismo exterior y el intento de manipulación de los procesos electorales. Casos como el de Cambridge Analytica y el Brexit aconsejan permanecer vigilantes. Pero, de nuevo, el juego de tronos de las superpotencias es solo una parte del problema. La infección anida hoy en los cimientos de la industria social: a nuestro alrededor, crece el peligro del terror estocástico, anónimamente definido en 2011: a través de la constante apelación a lo peor de la sociedad, alguien, en algún lugar, en algún momento, acabará reaccionando de forma aparentemente azarosa tal al estímulo. No será mala suerte: cuando eso ocurra, no podrá sorprendernos el efecto dominó de la respuesta.

De la industria a la obra

Hemos creado una industria que monetiza el tiempo que pasamos en ella y le hemos permitido cincelar a su antojo la más importante e influyente representación de nuestro mundo. De nuevo, hubo otros fenómenos que hicieron algo parecido, pero la industria social trabaja en los ejes vertical y horizontal y, también, es continua en el tiempo. Su presencia es ubicua. Y considerando que nuestra vida no deja de componerse de aquello a lo que prestamos atención en nuestro tiempo limitado, debemos afrontar que los 135 minutos que los usuarios del mundo pasamos de media en la industria social son una de las actividades más importantes de nuestra existencia.

La industria social ha supuesto, además, un cambio en nuestra forma de escribir y el desplazamiento de unas jerarquías de la escritura en favor de otras. Incluso, la base de la alfabetización, el objetivo y el anhelo de la lectoescritura, ya no es saber leer, sino poder escribir. Por supuesto, en Internet es posible escribir contracorriente, incluso contra el monopolio de las grandes corporaciones de la industria social. Uno puede tratar de apelar al aparente potencial subversivo de hacerlo, precisamente, a través de sus plataformas; pero si hemos alcanzado algún consenso como consumidores es que jamás una empresa privada nos ofrecerá un producto con la intención de que dejemos de usarlo.

Preguntémonos de nuevo, aunque hayamos establecido que resulta problemático, si somos adictos a las redes sociales. A nivel individual, superar una adicción requiere un acto de pura reinvención. Quebrar una compulsión demanda cambiar nuestras propias pautas de comportamiento y pensamiento; alterar, como hemos visto, las rutas neuronales que más transitamos. No es, por tanto, tan sencillo como tomar una nueva dirección al llegar a una encrucijada: hay que desandar trabajosamente el camino e iniciar otro que lleva a un lugar diferente. Si muchos decidieran embarcarse en esta pequeña odisea personal, ¿sería suficiente la suma de sus propósitos personales? ¿Quizá debamos exigir una regulación política global (y, por tanto, todavía muy lejana), tratando de revertir la situación desde fuera de la industria social? Incluso si llegásemos a despejar tantas y tan profundas incógnitas, quedaría el interrogante de si podríamos lograrlo sin dejar de escribirnos tal y como hemos hecho desde la llegada de Internet a nuestras vidas. Algunos indicios apuntan a que quizá no estamos todavía en el tiempo de las respuestas. Pero, mientras tratamos de hacernos las preguntas adecuadas, asumamos lo antes posible que el ciberespacio, aquel espacio para la ensoñación, ha sido conquistado por la industria social gracias a la ludificación de nuestros anhelos.

Para terminar, he de reconocer que siempre me ha parecido muy complicado transmitir que una obra me parece importante sin resultar absurdo o manido. Sobre el mismo raíl de la sinceridad desde el que intuyo que Richard Seymour ha escrito este libro, diré que The Twittering Machine quizá no ha cambiado mi vida, pero ha tenido la capacidad de alterar profundamente la visión del mundo en el que vivo. Personalmente, no encuentro nada mejor que decir sobre un trabajo dedicado al ensayo social.

Como corresponde a los buenos textos, cada lector (cada usuario) encontrará algo diferente en este libro: el tuitero, reflexiones sobre la falsa subversión y el esnobismo; el adicto a Instagram, ¡pobre diablo!, reflexiones sobre la vanidad y la cosificación; el usuario de Facebook, una nueva llamada de atención (y convendremos en que son ya demasiadas). Finalmente, La máquina de trinar nos recordará a todos que la actividad que encontramos en la red está diseñada para mantenernos conectados a ella. De lo contrario, la propia red, que como cualquier criatura lleva en los genes el instinto de supervivencia, no querrá mostrárnosla. Y cuando la red deja de mostrar algo, quizá ya no importa que nos permita encontrarlo.

Esa es la sombra que planea por encima de este libro y sobre todos los que querríamos escribir un mundo diferente: la oscura impresión de que hacemos el trabajo del lado oscuro cada vez que desbloqueamos una parte de nuestras vidas y buscamos en ella un atisbo de fuerza.