La Europa remodelada

Cuando, a comienzos del nuevo milenio, el Consejo de Europa decidió encargar al medievalista Jacques Le Goff la coordinación de una historia de nuestro continente, lo hizo no tanto con la intención de reflexionar en torno a la construcción de la UE como para otorgar una pátina de obligada solemnidad al entusiasmo desbordante que la redacción de la malograda (y mal llamada) Constitución Europea estaba produciendo en la alta jerarquía de Bruselas. Muchas cosas han pasado desde entonces y hoy difícilmente se le ocurriría a nadie en su sano juicio proponer un canto por esta Europa que apenas resiste mirarse ante el espejo. Así, lo que hace tan solo quince años constituían dudas razonables sobre el alcance de los supuestos valores universales que proyectaba esta parte del mundo a través de sus instituciones, hoy son penosas constataciones.

Probablemente, el resurgir de la extrema derecha sea la manifestación del síntoma más preocupante de ello y las preguntas que nos despierta son terriblemente incómodas. En cualquier caso, los europeos somos especialistas en negar las mayores atrocidades de que somos responsables hasta (o sobre todo) ante nosotros mismos. Lo hicimos casi ochenta años atrás, cuando a Benedetto Croce, tratando de eludir una reflexión que le tocaba a él directamente, se le ocurrió referirse al fascismo como «paréntesis», dando a entender que se trataba de una anomalía en la línea histórica europea. Sobra decir que tal cosa gozó de una gran aceptación. Sin embargo, hoy nos hallamos mucho más cerca de tener que reconocer que, si hubo un paréntesis, ese fue el del consenso antifascista que se abrió a partir de 1945 y dio origen al Estado del bienestar. Corroborar tal cosa es probable que represente para muchos un trauma (¿qué sentido podría tener, por ejemplo, dentro de este devenir histórico, el proyecto socialdemócrata, que ha dominado gran parte de Europa por décadas?), pero estamos más que acostumbrados a los traumas. No por casualidad, fue esta parte del mundo la que vio alumbrar la teoría del psicoanálisis. ¿Y acaso no es esta idea del fascismo como anomalía otra cosa que un intento, probablemente no intencionado, de enterrar en el inconsciente del continente una cruda verdad que, luego de que parece que comenzamos a revivirla, nos obligue a reconocer, junto Adorno y Horkheimer, que es la civilización occidental de la que tanto nos vanagloriamos la que gestó todo aquello? Buscar la verdad, sea más o menos desagradable, es poco menos que una obligación y para ello es imprescindible la reflexión sosegada y serena sobre nuestro pasado.

Es lo que se plantea no tanto este libro como la colección a la que se adscribe. En este sentido, su publicación obedece a un criterio editorial ciertamente de agradecer. Y es que en ello consiste en no poco la labor de un editor: ofrecer una obra (o una compilación de obras) en base a unos criterios articulados en torno a la difusión del conocimiento y el interés del público. Así, este volumen cubre de forma satisfactoria con una etapa de la historia de Europa de particular relevancia y se integra a la perfección en una colección que abarca desde el siglo XIV al XX. Pero vayamos por partes. La Europa remodelada no brinda una visión novedosa en clave actual de nuestro pasado. Por tanto, no estamos ante un libro de ensayo que proponga una relectura de aquellos años. Tampoco es una monografía especializada en la conformación de la democracia, la trayectoria del liberalismo, el nacionalismo, las relaciones internacionales o cualquier otro tema por el estilo. No. Incluso, ni tan siquiera es un libro novedoso, puesto que ya cuenta con varias décadas a sus espaldas (la primera edición data de mediados de 1970), aunque ha sido reimpreso en numerosas ocasiones y reeditado en 2000, según la revisión a la que el propio J. A. S. Grenville sometió su texto. Esta última traducción al castellano es el volumen de Siglo XXI que tenemos en nuestras manos.

Es lo que se plantea no tanto este libro como la colección a la que se adscribe. En este sentido, su publicación obedece a un criterio editorial ciertamente de agradecer. Y es que en ello consiste en no poco la labor de un editor: ofrecer una obra (o una compilación de obras) en base a unos criterios articulados en torno a la difusión del conocimiento y el interés del público. Así, este volumen cubre de forma satisfactoria con una etapa de la historia de Europa de particular relevancia y se integra a la perfección en una colección que abarca desde el siglo XIV al XX. Pero vayamos por partes. La Europa remodelada no brinda una visión novedosa en clave actual de nuestro pasado. Por tanto, no estamos ante un libro de ensayo que proponga una relectura de aquellos años. Tampoco es una monografía especializada en la conformación de la democracia, la trayectoria del liberalismo, el nacionalismo, las relaciones internacionales o cualquier otro tema por el estilo. No. Incluso, ni tan siquiera es un libro novedoso, puesto que ya cuenta con varias décadas a sus espaldas (la primera edición data de mediados de 1970), aunque ha sido reimpreso en numerosas ocasiones y reeditado en 2000, según la revisión a la que el propio J. A. S. Grenville sometió su texto. Esta última traducción al castellano es el volumen de Siglo XXI que tenemos en nuestras manos.

Huelga decir que todo esto, lejos de ser un hándicap, habla bien de él. Es una obra general, que tiene por vocación constituir un estudio comparado de las tres principales potencias del continente; a saber, Francia, Gran Bretaña y Alemania, sin descuidar, eso sí, el complejo Imperio austro-húngaro, que integraba el resto de la Europa Central y los Balcanes, el imponente Imperio ruso e Italia, cuya unificación tendría lugar en estos años. No obstante, el centro de las preocupaciones gira alrededor de la carrera entre potencias, con especial atención a los factores político-económicos. De manera que el que vaya buscando un libro en el que se toquen aspectos como el ocio, la cultura o la sociedad, hará mejor en seguir buscando por el estante.

1848-1878

Lo que aquí se nos describe es la transformación de Europa en centro del mundo, un fenómeno histórico novedoso que, si bien no se concretaría hasta la década del setenta, venía apuntándose desde mediados de siglo. La preponderancia de Gran Bretaña, la progresiva competencia de Francia y muy especialmente de una Alemania que a lo largo del último tercio de siglo estaría en posición de discutir el liderazgo anglosajón, resultaron una prueba excesivamente grande para un continente acostumbrado a resolver sus fricciones mediante garrotazos. El famoso cuadro de Goya, que tan frecuentemente se ha aplicado a España como una característica de su supuesta irremediable idiosincrasia, es en realidad uno de los rasgos más distintivos de Europa. En consecuencia, lo que Grenville nos está mostrando es la génesis de este proceso, que más adelante, en 1914, se resolvería.

¿Qué hubo de diferente en el comienzo de siglo XX respecto al período precedente? A decir verdad, una evolución lógica que el propio autor identifica, a saber: que las guerras acaecidas entre mediados de siglo y la década de los setenta «se libraron no para alcanzar una «supremacía en Europa», sino con unos objetivos bien definidos y estrictamente limitados».

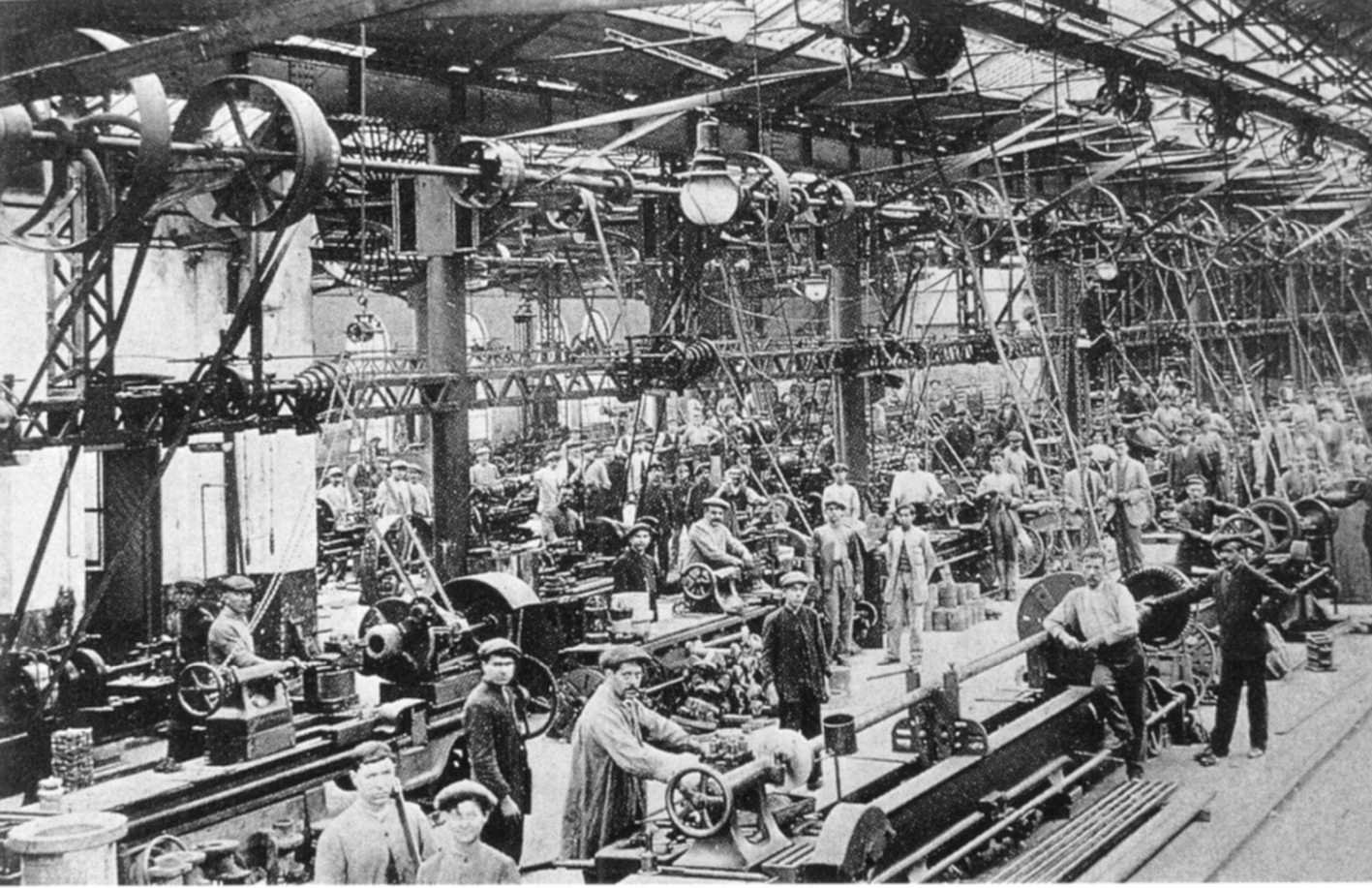

Unos cuantos datos (recogidos en el libro) nos ayudarán a visualizar mucho mejor la competencia extrema que habían iniciado las potencias europeas. Así, a comienzos de la década del cuarenta, Gran Bretaña tenía más de mil quinientas millas de vía férrea construidas, por doscientas treinta de Francia y trescientas diez de Alemania (entendiendo por esta última, obviamente, las fronteras que más tarde comprenderían dicho país). Diez años más tarde, eran ya seis mil quinientas, mil novecientas y tres mil novecientas, respectivamente. Para 1880, Alemania había pasado a Gran Bretaña en casi cuatro mil millas (veintidós mil seiscientas por dieciocho mil setecientas) y Austria-Hungría, en un crecimiento que se había acelerado mucho a partir de la segunda mitad de siglo, estaba a apenas tres mil de Francia (doce mil trescientas y quince mil cuatrocientas), mientras que Rusia, en un fenómeno similar al del gran imperio de centro Europa, con quince mil doscientas, casi había alcanzado al país galo.

En lo que a la producción de cereales se refiere, Rusia siempre fue, de un modo muy destacado, el máximo productor, con trescientos sesenta y tres, trescientos ochenta y uno y cuatrocientos diez millones de quintales entre 1845 y 1875. Por su parte, Francia y Gran Bretaña mantuvieron una producción constante, en moderado aumento (ciento cuarenta y seis, ciento cincuenta y ocho y ciento sesenta de la primera, por sesenta y cuatro, sesenta y ocho y setenta de la segunda). Pero sólo Alemania incrementó considerablemente su producción, que acabó siendo, al final del período, de prácticamente la mitad que la de Rusia, el granero de Europa (ciento veintidós, ciento cincuenta y tres y doscientos cuatro).

No obstante, en cuanto al consumo de algodón se refiere, Gran Bretaña continuó siendo la primera receptora indiscutible de dicha materia prima. De tal manera que durante la década de 1845-1854, la isla consumía doscientas noventa mil toneladas métricas; la siguiente eran ya trescientas sesenta y nueve mil cuatrocientas; y para 1874, cuatrocientos setenta y cinco mil ochocientas. Este crecimiento eclipsaba al de cualquier otra de las grandes potencias continentales, sin ir más lejos a su inmediata perseguidora, Francia, con sesenta y cinco mil, setenta y cuatro mil cien y ochenta y cinco mil novecientas durante el mismo período. En este sentido, y a pesar de que Alemania se hallara aún muy lejos de igualar las cifras británicas, había doblado sus números en cada período, hasta alcanzar a Francia (veintiún mil cien, cuarenta y dos mil y ochenta y cinco mil seiscientas).

Algo similar podríamos decir respecto de la producción de carbón y lignito. Los británicos no vieron amenazado su predominio en ningún momento, pero no por ello el crecimiento alemán resultó menos inquietante. Así, si entre 1845-1849 el Reino Unido había producido cuarenta y seis millones seiscientas mil toneladas de estas materias por cuatro millones cuatrocientas mil de Francia y seis millones cien mil de Alemania; entre 1875-1879, las cifras de producción eran de ciento treinta y cinco millones setecientas mil, diecisiete millones y cuarenta y nueve millones novecientas mil, respectivamente.

En conjunto, el período supone el ascenso inigualable de Gran Bretaña como principal potencia europea, seguida a una buena distancia por Francia y por una Alemania que a mediados de siglo ya había alcanzado a esta y, pocas décadas más tarde, amenazaba con hacer lo propio con la gran potencia de Europa. En sintonía con todo esto, Gran Bretaña se situó como la gran potencia continental, llegando a producir entre 1850 y 1875 la cuarta parte de las manufacturas mundiales totales. Pese a todo, conviene no olvidar que en 1870, China todavía producía tanto acero como Inglaterra y los EEUU juntos.

Carencias, lugares comunes, puntos fuertes

Estamos delante de una obra de referencia que, sutileza cronológica mediante, se correspondería con la mucho más conocida La era del capital, de Eric Hobsbawm (cuya ausencia en la bibliografía final de La Europa remodelada, dicho sea, llama poderosamente la atención). Bien es cierto que no tiene la entidad de la obra del decano de los marxistas británicos, pero no por ello deja de merecer la pena detenerse ante un libro que, en realidad, ofrece una visión complementaria del anterior. En consecuencia, su lectura le resultará provechosa tanto al investigador especializado como al aficionado deseoso de profundizar en una etapa de la historia de Europa tan compleja y en continuo cambio. Otra cosa a destacar es su compacta estructura y estilo claro, que ayudan a la comprensión de un proceso muy denso.

A pesar de todo, el libro no está exento de algún que otro tópico errado, algo por lo demás nada infrecuente en multiplicidad de libros de historia, en tanto en cuanto los mismos reflejan una inevitable adopción del sentido común. No quisiera dejar de llamar la atención acerca de uno en particular, hoy muy de moda entre el recetario de opinión cotidiano y que, ciertamente, tuvo enorme presencia en la historiografía europea a lo largo de varias décadas, pero que debería empezar a ser objeto de un análisis pormenorizado. Según el autor: «Cuando el nacionalismo se convirtió en una fuerza ascendente no condujo, como profetizaba Mazzini, a la hermandad entre los hombres, sino que provocó la destrucción sin paralelo de las dos guerras mundiales en el siglo XX». Por supuesto, no fue la idea de nación ni tampoco el nacionalismo lo que provocó la fricción entre las potencias europeas, sino las lógicas de imperio y dominación, que desde luego no se explican única ni exclusivamente desde el nacionalismo. La idea, no por tópica, deja de volver a sugerir ese no querer observarse hacia los adentros: algo ajeno, externo al Ser de Europa, fue inoculado para crear un desorden donde antes no lo había. El mal, por así decir, no fue gestado en su seno sino que provino desde fuera del Ser, alterando una materia prima que en sí sólo había de producir valores positivos universales.

Es cierto, no obstante, que el nacionalismo, que había servido como corriente de oposición al poder absoluto de los reyes, fue objeto de una transformación vertical para manipularlo en favor de las lógicas de Estado y volverlo, como indica el propio Grenville, «un eficaz instrumento de guerra y diplomacia». Algo de lo que se encargarían las autoridades de los diferentes países, pero esta deriva no fue el «resultado de las pasiones populares», sino de la necesidad de manipularlas.

Es cierto, no obstante, que el nacionalismo, que había servido como corriente de oposición al poder absoluto de los reyes, fue objeto de una transformación vertical para manipularlo en favor de las lógicas de Estado y volverlo, como indica el propio Grenville, «un eficaz instrumento de guerra y diplomacia». Algo de lo que se encargarían las autoridades de los diferentes países, pero esta deriva no fue el «resultado de las pasiones populares», sino de la necesidad de manipularlas.

Por supuesto, no es culpa del autor, que escribía desde la entrada del último cuarto del siglo pasado, dejar anotación obligada de lo que entonces se consideraba en la gran mayoría de la historiografía como la principal motivación de los fascismos. Más aún, insistimos en que este tipo de consideraciones son, todavía hoy, de dominio público, por lo que no es extraña su absorción incluso entre un estudioso de la historia de varias décadas atrás.

En cambio, merece la pena subrayar la exquisitez de trato histórico que reciben términos tan relevantes para el período como el de liberalismo. Y merece la pena por lo extraño que acostumbra a ser. De un modo lastimosamente frecuente, se lo emplea como poco menos que sinónimo de democracia, cuando aún en fechas tan tardías como 1870, los dos conceptos en extrañas ocasiones compartían un mismo espacio. Así, como muy correctamente se indica en La Europa remodelada, en un país como Gran Bretaña, quintaesencia del liberalismo, los liberales buscaban abiertamente «evitar la tiranía de las masas, que se consideraba tan destructiva como la tiranía de los monarcas». Esto no niega en absoluto el hecho de que los liberales lucharan fervorosamente por lograr «un parlamento eficaz que reflejara los intereses de todo el pueblo, pero nadie esperaba que los pobres y los incultos comprendieran cuáles eran sus propios intereses».

A decir verdad, no fue un fenómeno exclusivamente british. En Francia la palabra democracia no ganaría una presencia pública destacable sino hasta la Gran Guerra, como herramienta de movilización y propaganda contra Alemania. De ahí que a Thomas Mann le irritara sobremanera haber comenzado a escucharla en aquellos años de contienda con inusitada frecuencia.

En resumen, La Europa remodelada es un libro más que recomendable para aquellos particularmente interesados en la historia europea del tercer cuarto de siglo, al ofrecer una lectura que, desde la historia política, se hace sencilla, de fácil comprensión, permitiendo así seguir el ritmo de unos años enormemente trepidantes, dramáticamente trascendentes y por los que en cambio tan a menudo se acostumbra a pasar de puntillas.

- Texturas bíblicas del antiguo Oriente al Occidente moderno - 6 noviembre, 2019

- Karl Marx y la religión - 25 febrero, 2019

- La Europa remodelada - 17 diciembre, 2018