La leyenda de la muerte fingida del zar Alejandro I y el stárets Fiódor Kuzmich

Alejandro I de Rusia estaba llamado a ser uno de los grandes monarcas de la historia de Europa. Tataranieto de Pedro I el Grande y nieto de Catalina II la Grande, quien lo crió como su sucesor y lo educó para ser su digno heredero pretendiendo saltarse al «zopenco» (en palabras de la emperatriz) de su hijo Pablo. Este zar, que tuvo en Napoleón Bonaparte a su némesis política (dos grandes estadistas sobre la cancha imperialista de la Europa de principios del siglo XIX, lo que trasladado a la actualidad y al tenis, sería un Nadal – Federer), después de derrotar al francés y llegar a París erigiéndose como salvador del viejo continente, acabaría sucumbiendo ante su propia paranoia y el peso de ser el padrecito de la gran madre Rusia. Su muerte en Taganrog, ciudad situada a orillas del Mar Negro, en 1825, acabaría dando lugar a la leyenda de que el zar fingió su defunción para convertirse en un stárets.

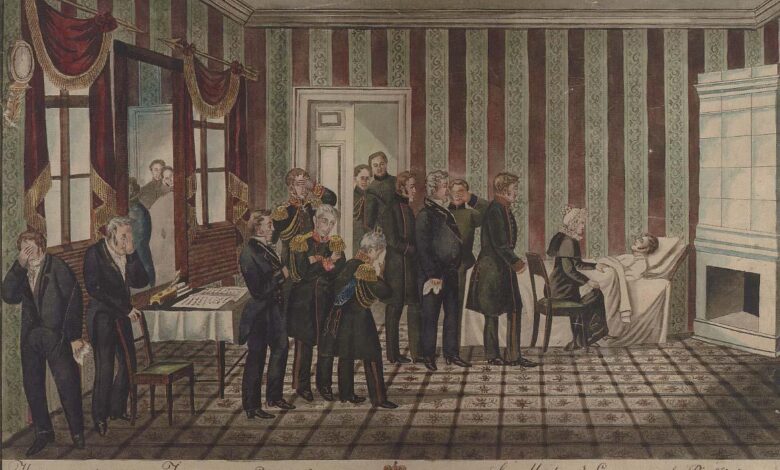

El 1 septiembre del año de su muerte, Alejandro I, cansado de todo, emprende un viaje a Crimea con su esposa Isabel, una especie de luna de miel de la que nunca habían disfrutado. Su matrimonio no fue una unión feliz, pues ya desde su comienzo el novio había tenido varias amantes y no hizo mucho caso a su mujer, la cual tampoco es que le fuese completamente fiel. El destino elegido no fue casual: el zar estaba agotado y había comentado ya en diversas ocasiones su intención de abdicar y retirarse a la península del Mar Negro. «Voy a trasladarme a vivir a Crimea para vivir como un simple mortal. He prestado servicio durante veinticinco años, y los soldados se licencian después de todo ese tiempo», escribía el propio emperador en una carta al jefe del Estado Mayor, Piotr Volkonski. Aquí tenemos un primer ingrediente que alimenta la leyenda. El 4 de noviembre, Alejandro I se encontraba en la ciudad de Taganrog, gravemente enfermo por un resfriado que se había agravado y que le llevaría a la tumba menos de dos semanas después. El 17 de noviembre de 1825 fallecía el hombre que había derrotado a Napoleón y que había llevado a Rusia a ser la gran potencia europea de la época, pero lo hacía dejándola sumida en un pequeño caos sucesorio: el zar no legaba descendencia directa, por lo que su sucesor debía ser el varón agnado de la familia; en este caso, su hermano Constantino, quien en la intimidad siempre había mantenido que no quería el trono, lo que había hecho que Alejandro eligiese en su lugar a otro de sus hermanos, Nicolás, aunque eso sí, sin dejar el asunto por escrito… Total, ¿para qué?

Once años después, la policía detenía en Perm a un santón llamado Fiódor Kuzmich, que rondaba por aquel entonces los sesenta años (Alejandro I había nacido en 1777) y que, al igual que el viejo zar, tenía ojos azules y estaba sordo de un oído, hablaba perfectamente francés y, según decían, conocía al dedillo los entresijos de la corte de San Petersburgo. Por si esto no fuese suficiente para alimentar la leyenda, el stárets se negó a revelar su pasado pese a ser azotado. Una vez liberado y habiendo sido desterrado, se dedicó a vagar enseñando las Sagradas Escrituras y murió en Tomsk en 1864. Para más inri y como guinda del pastel, Fiódor Kuzmich era venerado por la familia real: Alejandro II fue a ver al santón en 1837 y el último zar de la dinastía Románov, Nicolás II (otro loco místico) visitó su tumba en 1893. También se contó que Alejandro III, al abrir el sepulcro de su antecesor Alejandro I, lo encontró vacío. Aunque este hecho, al contrario de los anteriores, es totalmente falso, ayudó a alimentar una historia que llega hasta nuestros días. Pero, ¿de dónde demonios surge todo este cuento?

Once años después, la policía detenía en Perm a un santón llamado Fiódor Kuzmich, que rondaba por aquel entonces los sesenta años (Alejandro I había nacido en 1777) y que, al igual que el viejo zar, tenía ojos azules y estaba sordo de un oído, hablaba perfectamente francés y, según decían, conocía al dedillo los entresijos de la corte de San Petersburgo. Por si esto no fuese suficiente para alimentar la leyenda, el stárets se negó a revelar su pasado pese a ser azotado. Una vez liberado y habiendo sido desterrado, se dedicó a vagar enseñando las Sagradas Escrituras y murió en Tomsk en 1864. Para más inri y como guinda del pastel, Fiódor Kuzmich era venerado por la familia real: Alejandro II fue a ver al santón en 1837 y el último zar de la dinastía Románov, Nicolás II (otro loco místico) visitó su tumba en 1893. También se contó que Alejandro III, al abrir el sepulcro de su antecesor Alejandro I, lo encontró vacío. Aunque este hecho, al contrario de los anteriores, es totalmente falso, ayudó a alimentar una historia que llega hasta nuestros días. Pero, ¿de dónde demonios surge todo este cuento?

Para entender cómo la muerte de un zar acaba desembocando en un mito, es necesario tener en cuanto varios elementos que se dieron la mano entonces: por un lado, la idiosincrasia rusa y su estrecha ligazón y dependencia de la figura del autócrata y omnipotente gobernante; por otro, la leyenda milenarista bizantina del Emperador Definitivo y el misticismo y autoconvencimiento de Alejandro como paladín del cristianismo. Y por el medio, para redondearlo todo, la derrota del archienemigo francés, una muerte lejos del lugar de eterno descanso junto a una chapuza embalsamadora y la aparición, unos años después, del santón Fiódor Kuzmich. Unamos todos estos ingredientes, batámoslos y… ¡voilá! La leyenda está servida.

Alejandro I, el Emperador Definitivo que derrotó al Anticristo y llegó hasta París

La deriva mística que tomó Alejandro Románov y su aureola de «salvador de la fe», no son entendibles sin la figura del otro gran hombre de estado de la época: Napoleón Bonaparte. Enemistados en principio debido a la alianza francesa con el Imperio Otomano (rival tradicional ruso), los intereses de Rusia en Gran Bretaña (adversario en aquellos momentos de Francia) y las conquistas napoleónicas en Europa, el primer enfrentamiento entre ambos llegaría a través de varias batallas a partir de 1807, con catastróficos resultados para el imperio del frío; estas llevarían a Alejandro a dar su brazo a torcer y reunirse con Napoleón. Contra todo pronóstico, ambos congeniaron y acabaron haciéndose colegas, lo que en casos de altos mandatarios iba unido a un Pacto de Estado. Tan amigos se hicieron que llegaron incluso a plantearse una boda: la hermana favorita del zar y su confidente más cercana, Catalina, llamada familiarmente «Catiche», se casaría con Bonaparte si este se divorciaba de Josefina por no darle herederos. Por suerte para la gran duquesa, que odiaba con todas sus fuerzas al francés, la relación de los titanes se fue deteriorando y todo acabó como el rosario de la aurora: el zar se cansó de hacer la puñeta a Gran Bretaña con el Bloqueo Continental propuesto por su amigo, que le fastidiaba el comercio en el Báltico; y el aliado francés, cual amante traicionado, no tuvo más brillante idea que invadir Rusia en 1812. Así, sin más, porque podía, que para eso era el gran conquistador de Europa.

El resto, ya lo conocemos: los generales rusos aplicaron una terrible política de tierra quemada, arrasando todo el territorio al que se acercaba el enorme ejército enemigo (el cual se calculaba en seiscientos cincuenta mil hombres) para que no pudiesen abastecerse. Moscú llegó a arder hasta sus cimientos a la vez que llegaba «la Grande Armée». Finalmente, las tropas galas tuvieron que retirarse vencidas, cierto es que casi más por agotamiento provocado por perseguir al contrario que por la lucha, con tan solo cuarenta mil combatientes. A los rusos no les fue mejor y perdieron unos cuatrocientos mil hombres. La cuestión es que Alejandro I, tras perder batalla tras batalla, salió victorioso vete tú a saber cómo (tenía muchos campesinos con los que nutrir a su armada) y se lanzó a la destrucción del enemigo, sin importarle los deseos de paz del que otrora fuera su camarada.

El resto, ya lo conocemos: los generales rusos aplicaron una terrible política de tierra quemada, arrasando todo el territorio al que se acercaba el enorme ejército enemigo (el cual se calculaba en seiscientos cincuenta mil hombres) para que no pudiesen abastecerse. Moscú llegó a arder hasta sus cimientos a la vez que llegaba «la Grande Armée». Finalmente, las tropas galas tuvieron que retirarse vencidas, cierto es que casi más por agotamiento provocado por perseguir al contrario que por la lucha, con tan solo cuarenta mil combatientes. A los rusos no les fue mejor y perdieron unos cuatrocientos mil hombres. La cuestión es que Alejandro I, tras perder batalla tras batalla, salió victorioso vete tú a saber cómo (tenía muchos campesinos con los que nutrir a su armada) y se lanzó a la destrucción del enemigo, sin importarle los deseos de paz del que otrora fuera su camarada.

Liderada por Rusia (el zar), se formó una gran coalición de naciones europeas (Gran Bretaña, España, Portugal y Prusia) que estaban hasta las mismísimas narices de las ínfulas que se daba Bonaparte. Pero este, pese a todas las derrotas, seguía dando miedito y ganando a los aliados en suelo alemán. Cuando todo parecía de cara para los franceses, dos nuevos países se unieron al bando coaligado. La entrada en la guerra de Austria y Suecia decantó la balanza para este lado en la batalla de Leipzig y a Napoleón no le quedó más remedio que retirarse a Francia. Este era el fin, cien días mediante, del Gran General.

A partir de aquí es cuando comienza realmente el nuevo rol de Alejandro I. El 18 de marzo de 1814, París se rindió y el zar entró triunfante en la capital gala. Era el salvador, al que Dios había elegido para «asegurar la paz en el mundo» (son sus palabras, no mías). Comienza aquí, ligerísimamente, a vislumbrase el halo de endiosamiento del emperador. En las conversaciones de paz que se llevaron a cabo en la cumbre de Viena, de la cual cuentan las crónicas y las malas lenguas que fue una fiesta de proporciones épicas (es decir, el sexo, drogas y rock&roll del siglo XIX), el Románov llevaría la voz cantante. Él traía la luz y el orden a la vieja Europa. Un año después, Catiche presentaría a su hermano a la baronesa Juliana von Krüdener, quien decía poseer poderes para predecir el Apocalipsis (que estaría a la vuelta de la esquina) y para hablar con dios. La buena señora, que igual de visionaria no tenía mucho, pero de tonta ni un pelo, le contó al zar un cuento chino en el que la derrota del Anticristo-Bonaparte a manos de cierto «monarca angélico» (¿a quién se referiría?) anunciaría la segunda venida de Cristo. Como ejemplo de Milenarismo no está mal.

A partir de aquí es cuando comienza realmente el nuevo rol de Alejandro I. El 18 de marzo de 1814, París se rindió y el zar entró triunfante en la capital gala. Era el salvador, al que Dios había elegido para «asegurar la paz en el mundo» (son sus palabras, no mías). Comienza aquí, ligerísimamente, a vislumbrase el halo de endiosamiento del emperador. En las conversaciones de paz que se llevaron a cabo en la cumbre de Viena, de la cual cuentan las crónicas y las malas lenguas que fue una fiesta de proporciones épicas (es decir, el sexo, drogas y rock&roll del siglo XIX), el Románov llevaría la voz cantante. Él traía la luz y el orden a la vieja Europa. Un año después, Catiche presentaría a su hermano a la baronesa Juliana von Krüdener, quien decía poseer poderes para predecir el Apocalipsis (que estaría a la vuelta de la esquina) y para hablar con dios. La buena señora, que igual de visionaria no tenía mucho, pero de tonta ni un pelo, le contó al zar un cuento chino en el que la derrota del Anticristo-Bonaparte a manos de cierto «monarca angélico» (¿a quién se referiría?) anunciaría la segunda venida de Cristo. Como ejemplo de Milenarismo no está mal.

Por echarle más sal al asunto, el zar se encontraba ya en plena crisis mística. Afirmaba cosas como que «mi único consuelo viene del Ser Supremo». En una ceremonia en agosto de 1815 a la que asistió un Wellington victorioso tras Waterloo, el ejército ruso al completo se dedicó a cantar himnos religiosos eslavos mientras el zar se postraba ante el altar y afirmaba que aquel era el día más maravilloso de su vida. Para poner la guinda al pastel, Alejandro I propuso la creación la Santa Alianza, donde los soberanos de todos los países que la integrasen vivirían cristianamente en «paz, amor y concordia»; misticismo a patadas en el acuerdo que firmaron algunos países mientras los ingleses se volvían a su isla convencidos de que el autócrata estaba loco de atar.

En los diez años siguientes, el zar se dedicó a perseguir conspiraciones de malvados liberales contra su figura. El hombre mejor preparado para gobernar, que había comenzado con ideas más proclives al liberalismo, había caído en la autocracia más conservadora al final de su vida, entre vaivenes políticos según cómo se despertase y lecturas enfervorecidas de La Biblia. Por el medio, perdió a su queridísima hermana Catiche en 1819, y el golpe definitivo lo recibió en junio de 1824, también en forma de visita de la Parca, la cual se llevó a su adorada hija ilegítima Sofía Narýshkina (fruto de su relación adúltera con María Narýshkina) pocos días antes de su boda. Alejandro afirmaría tras este golpe que «fue Dios el que lo quiso y sé cómo someterme a Él».

Durante el invierno, la zarina enfermó y Alejandro I tomó la decisión de que al año siguiente harían juntos un viaje al sur, a Crimea, donde finalmente él iba a encontrar la muerte. Mientras estuvo enfermo, se sumó a todo este batiburrillo el ingrediente definitivo. Las malas comunicaciones y los picos en la salud del autócrata («no es nada, un simple resfriado», «se está poniendo peor», «se muere», «espera, parece que mejora…», «¡dadle la extremaunción que agoniza!»), provocaron una serie de confusiones respecto al verdadero estado del zar. Además, una vez muerto, la falta de los medios habituales para embalsamar el cuerpo provocó que el cadáver que llegó hinchado y maloliente a San Petersburgo, después de atravesar media Rusia (que no es precisamente pequeña), pudiera ser el de cualquiera.

Durante el invierno, la zarina enfermó y Alejandro I tomó la decisión de que al año siguiente harían juntos un viaje al sur, a Crimea, donde finalmente él iba a encontrar la muerte. Mientras estuvo enfermo, se sumó a todo este batiburrillo el ingrediente definitivo. Las malas comunicaciones y los picos en la salud del autócrata («no es nada, un simple resfriado», «se está poniendo peor», «se muere», «espera, parece que mejora…», «¡dadle la extremaunción que agoniza!»), provocaron una serie de confusiones respecto al verdadero estado del zar. Además, una vez muerto, la falta de los medios habituales para embalsamar el cuerpo provocó que el cadáver que llegó hinchado y maloliente a San Petersburgo, después de atravesar media Rusia (que no es precisamente pequeña), pudiera ser el de cualquiera.

Así pues, al final de toda esta historia tenemos el cuerpo irreconocible de un zar todopoderoso, figura del héroe cansado, que encarnaba a la justicia y era el padrecito de todo ruso y de la gran Madre Rusia, que se hallaba envuelto en el misticismo más absoluto y participaba en las profecías sobre la derrota del Anticristo-Napoleón a manos del ser-zar angélico enviado por Dios para traer la paz a París, a Europa y al mundo. Si la leyenda de la no muerte de Alejandro I se vendía sola, la entrada en escena Fiódor Kuzmich remató la obra. Así fue como el hombre más poderoso de la Tierra no vagó como un humilde stárets sirviendo a Dios.

- ¿Quién disparó a Benito Mussolini? - 6 mayo, 2019

- La erupción del Krakatoa en 1883: las crónicas de la época - 27 febrero, 2019

- El engaño del Dreadnought: cuando Virginia Woolf se disfrazó de Príncipe de Abisinia para ridiculizar a la Royal Navy - 10 octubre, 2018

Ramón J. Sender escribió la maravillosa novela El pez dorado, en la que cuenta la historia a su manera senderiana. Una maravilla.