El centro del laberinto: John Franklin Bardin

Quizá la razón más conveniente para explicar la escasez de lectores de John Franklin Bardin es que a muchos de los que se acercan a sus libros sin previo aviso les explota la cabeza. Por ese motivo, este artículo no es solo un humilde intento de divulgar su obra, sino también un ejercicio de responsabilidad social.

Otro motivo que podría explicar por qué un autor de la calidad y originalidad de JFB no es universalmente venerado puede ser que no haya sido reivindicado por ningún escritor con suficiente tirón como para refrescar su popularidad. Porque, aunque autores de novelas de misterio de la categoría de Edmund Crispin o incluso Patricia Highsmith (con quien se le ha vinculado a menudo) han reconocido su valor, haría falta un Stephen King (quien también posee indudables puntos en común con Bardin) para que las fajas promocionales resplandecieran de recomendaciones ineludibles. También ha faltado alguna película relevante que propiciara su conocimiento masivo, pero solo existe una extraña producción hispano-estadounidense de serie B que mezcla en su reparto a José Luis Gómez y Tony Curtis, y que como mucho contribuiría a hundirle más en el anonimato.

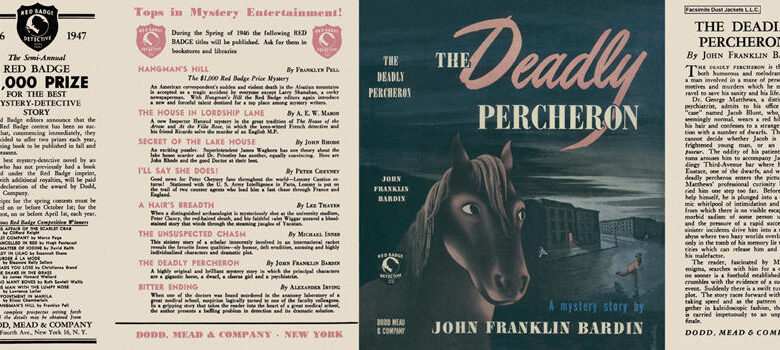

Sin embargo, la propia existencia de esta película introduce un elemento desconcertante: la aparente popularidad de JFB en España, al menos en los años noventa, cuando sus novelas disfrutaron de diversas impresiones de la mano de Versal, Ediciones B e incluso Círculo de Lectores. Pero su alcance no se limitó a ediciones populares, sino que sus libros fueron traducidos por profesionales de la categoría de César Aira o Miguel Martínez-Lage; fue reivindicado nada menos que por Guillermo Cabrera Infante como uno de los escritores más relevantes de la historia de la novela negra; y Fernando Savater incluyó su libro El percherón mortal en su lista de dieciséis obras maestras del género.

Sin embargo, la propia existencia de esta película introduce un elemento desconcertante: la aparente popularidad de JFB en España, al menos en los años noventa, cuando sus novelas disfrutaron de diversas impresiones de la mano de Versal, Ediciones B e incluso Círculo de Lectores. Pero su alcance no se limitó a ediciones populares, sino que sus libros fueron traducidos por profesionales de la categoría de César Aira o Miguel Martínez-Lage; fue reivindicado nada menos que por Guillermo Cabrera Infante como uno de los escritores más relevantes de la historia de la novela negra; y Fernando Savater incluyó su libro El percherón mortal en su lista de dieciséis obras maestras del género.

Con estas recomendaciones, la cuestión ya no es ni tan siquiera por qué Bardin es un autor olvidado, sino por qué no está situado entre los más grandes, lugar que sin duda merece. Porque JFB es un referente para aquellos que, siempre por caminos intrincados, llegan hasta él, pero en general continúa siendo un perfecto desconocido. Ni tan siquiera las por lo general fiables listas de la Crime Writers’ Association y de Mystery Writers of America incluyen sus libros entre los cien mejores de la historia, cuando el entusiasmo nos llevaría a situarlo en la parte más alta de las clasificaciones sin ninguna duda.

Pero lo cierto es que JFB fracasó desde el principio y ya no paró. En un periodo de dieciocho meses, de 1946 a 1948, Bardin tuvo una extraordinaria fase creativa que le llevó a escribir El percherón mortal, El final de Philip Banter y Al salir del infierno, una de las grandes trilogías de la novela de misterio de todos los tiempos, que comercialmente supusieron un descalabro tras otro (hasta el punto que la última no se publicaría en Estados Unidos hasta los años sesenta, aunque sí disfrutó de una edición en Inglaterra gracias al buen ojo de Victor Gollancz). A lo largo de su vida, JFB llegaría a publicar siete títulos más, algunos bajo pseudónimo, pero estas novelas alcanzarían todavía menos repercusión y según dicen no valen demasiado la pena (aunque habrá que confirmarlo). Así que no es de extrañar que cuando Julian Symons decidió publicar su obra e intentó ponerse en contacto con él, nadie parecía conocerlo o saber a dónde había ido a parar, ni tan siquiera sus antiguos editores y agentes.

Pero lo cierto es que JFB fracasó desde el principio y ya no paró. En un periodo de dieciocho meses, de 1946 a 1948, Bardin tuvo una extraordinaria fase creativa que le llevó a escribir El percherón mortal, El final de Philip Banter y Al salir del infierno, una de las grandes trilogías de la novela de misterio de todos los tiempos, que comercialmente supusieron un descalabro tras otro (hasta el punto que la última no se publicaría en Estados Unidos hasta los años sesenta, aunque sí disfrutó de una edición en Inglaterra gracias al buen ojo de Victor Gollancz). A lo largo de su vida, JFB llegaría a publicar siete títulos más, algunos bajo pseudónimo, pero estas novelas alcanzarían todavía menos repercusión y según dicen no valen demasiado la pena (aunque habrá que confirmarlo). Así que no es de extrañar que cuando Julian Symons decidió publicar su obra e intentó ponerse en contacto con él, nadie parecía conocerlo o saber a dónde había ido a parar, ni tan siquiera sus antiguos editores y agentes.

Y ese es otro problema: apenas se sabe nada sobre su vida. Que tuvo una infancia bastante complicada; que hubo varias muertes en su familia; que su madre sufrió una enfermedad mental (lo que facilitaría explicar algunas de las obsesiones reiteradas en la obra del autor). También que trabajó en el mundo de la publicidad (como Dorothy L. Sayers); que después de escribir sus grandes novelas en apenas año y medio ejerció como periodista y editor; y poco más. Pero bueno, así nos evitamos hacer interpretaciones biográficas de su arte, que siempre suele quedar oportunista, cuando no bastante tonto, y pasamos directamente a su obra, que es lo importante.

Concedamos que si nadie le conocía, era difícil reivindicarlo, pero siempre hay alguien que es capaz de devolver la luz a libros largamente olvidados que merecen una segunda oportunidad y JFB tuvo la suerte de toparse con Julian Symons. (En realidad esto de que los libros acaban por encontrar su camino es completamente falso, o al menos imposible de demostrar, pero queda muy esperanzador). Si en Estados Unidos Bardin era un completo desconocido, en Inglaterra al menos había un pequeño grupo de connaisseurs y Symons pudo convencer a Penguin para que en 1974 editara el Omnibus de JFB con sus tres grandes novelas.

Concedamos que si nadie le conocía, era difícil reivindicarlo, pero siempre hay alguien que es capaz de devolver la luz a libros largamente olvidados que merecen una segunda oportunidad y JFB tuvo la suerte de toparse con Julian Symons. (En realidad esto de que los libros acaban por encontrar su camino es completamente falso, o al menos imposible de demostrar, pero queda muy esperanzador). Si en Estados Unidos Bardin era un completo desconocido, en Inglaterra al menos había un pequeño grupo de connaisseurs y Symons pudo convencer a Penguin para que en 1974 editara el Omnibus de JFB con sus tres grandes novelas.

Se trata de tres títulos muy diferentes, pero con los suficientes elementos comunes para poder considerarlos como un todo. En ellos encontramos varios motivos recurrentes que hacen de JFB un autor perfectamente reconocible: la enfermedad mental, la dificultad para diferenciar la realidad de alucinaciones, la creación de ambientes oníricos, relaciones incestuosas apenas veladas… todo muy turbador e inquietante. Este conjunto de perversión y desasosiego hace de Bardin un escritor obsesivo y malsano, y de su obra un mundo extraño y hostil, en el que el mayor peligro no es tanto que te maten como volverte loco. O que te tomen por tal, que casi es peor: una vez que te han clasificado como enfermo mental, a ver cómo demuestras que estás cuerdo. Es difícil concebir una pesadilla más angustiosa.

Este es precisamente el tema central de la que para muchos es la mejor novela de JFB, El percherón mortal. Y sin duda se trata de una novela fascinante. Desvelar demasiado de su trama sería un verdadero crimen (en contra de la moda, Bardin sabe del poder de una buena trama, lo que lo emparenta con otro grande del género, William Irish), pero es suficiente una pincelada para comprobar que estamos ante una novela diferente, de la que se puede esperar cualquier cosa. El psiquiatra George Matthews recibe en su consulta a un extravagante joven que dice temer por su salud mental: varios duendes le dan cierta cantidad de dinero por realizar tareas tan curiosas como llevar una flor en el sombrero o silbar por la calle. El psiquiatra no se lo toma demasiado en serio, pero después de conocer a uno de los duendes y de que empiecen a aparecer cadáveres (y percherones) se verá mucho más implicado en esta pesadilla de lo que nunca se habría imaginado.

Este es precisamente el tema central de la que para muchos es la mejor novela de JFB, El percherón mortal. Y sin duda se trata de una novela fascinante. Desvelar demasiado de su trama sería un verdadero crimen (en contra de la moda, Bardin sabe del poder de una buena trama, lo que lo emparenta con otro grande del género, William Irish), pero es suficiente una pincelada para comprobar que estamos ante una novela diferente, de la que se puede esperar cualquier cosa. El psiquiatra George Matthews recibe en su consulta a un extravagante joven que dice temer por su salud mental: varios duendes le dan cierta cantidad de dinero por realizar tareas tan curiosas como llevar una flor en el sombrero o silbar por la calle. El psiquiatra no se lo toma demasiado en serio, pero después de conocer a uno de los duendes y de que empiecen a aparecer cadáveres (y percherones) se verá mucho más implicado en esta pesadilla de lo que nunca se habría imaginado.

El final de Philip Banter también cuenta con un poderosísimo punto de partida, de esos que conllevan una condena a la lectura compulsiva: un creativo publicitario con problemas con el alcohol descubre un día de resaca un manuscrito en su despacho supuestamente escrito por él mismo y que contiene un detallado informe de lo que le va a pasar ese mismo día. Cada vez más conmocionado, Philip ira comprobando que todo lo descrito en el informe se va cumpliendo. Más o menos…

Nada odio más que la costumbre crítica de envilecer la noble novela negra con pretensiones desmesuradas. Resulta que las admirables novelitas de Simenon son en realidad astutos estudios que poseen la densidad ensayística propia de un catedrático de jurisprudencia. O que los fascinantes libros de Fred Vargas son compendios de todo el saber que la humanidad ha acumulado hasta el día de hoy. Y yo que creía que eran entretenimientos de alta categoría sin más ambiciones. En el caso de JFB, sin soslayar su valor meramente ocioso, no se puede negar que su obra tiene evidentes implicaciones psicológicas e incluso filosóficas (al menos nos libramos de la vertiente sociológica). Solo que en su caso no se trata de una injerencia intempestiva y forzada, sino de la verdadera razón de ser de sus libros. Por eso, quizá la obra más interesante de Bardin, al menos en el sentido de complejidad literaria, es Al salir del infierno. No solo, como dice Symons, está mejor resuelta que las anteriores, sino que su profundidad y su tendencia hacia la abstracción la lleva más allá de la literatura de género.

Nada odio más que la costumbre crítica de envilecer la noble novela negra con pretensiones desmesuradas. Resulta que las admirables novelitas de Simenon son en realidad astutos estudios que poseen la densidad ensayística propia de un catedrático de jurisprudencia. O que los fascinantes libros de Fred Vargas son compendios de todo el saber que la humanidad ha acumulado hasta el día de hoy. Y yo que creía que eran entretenimientos de alta categoría sin más ambiciones. En el caso de JFB, sin soslayar su valor meramente ocioso, no se puede negar que su obra tiene evidentes implicaciones psicológicas e incluso filosóficas (al menos nos libramos de la vertiente sociológica). Solo que en su caso no se trata de una injerencia intempestiva y forzada, sino de la verdadera razón de ser de sus libros. Por eso, quizá la obra más interesante de Bardin, al menos en el sentido de complejidad literaria, es Al salir del infierno. No solo, como dice Symons, está mejor resuelta que las anteriores, sino que su profundidad y su tendencia hacia la abstracción la lleva más allá de la literatura de género.

Al contrario que en sus obras previas, aquí JFB no dispara a la cabeza del lector en cuanto este abre el libro. Nada de plantear el conflicto y echar a correr, sino que se toma su tiempo para presentar la situación y todavía más para que comience la acción. En las primeras páginas conocemos a Ellen, interna en un psiquiátrico que se despierta en su último día en la institución. Por lo que parece, nada raro le pasa. Quizá sufrió una crisis de ansiedad y solo necesitaba reposo. Sin embargo, algún detalle discordante nos avisa de que algo no va del todo bien. Una vez fuera del manicomio, JFB se deleita en una aparentemente interminable búsqueda de una llave. Al final resulta que la llave siempre estuvo allí, pero nosotros seguimos sin saber qué está pasando aquí. ¿Algo demasiado obviamente simbólico? En realidad, todo el libro juega en una doble (al menos) dimensión, un contraste entre lo que nos cuenta (siempre desde el punto de vista de Ellen, aunque no en primera persona) y lo que poco a poco vamos intuyendo. Es decir, la marca de la gran literatura, la que no se conforma con la descripción, sino que exige de la participación del lector para completar la historia.

Así, la personalidad disociada de Ellen es un elemento más de este juego de espejos, desdoblamientos y mezcla entre realismo y onirismo. En esta novela de misterio la cuestión no es descubrir al asesino, sino saber qué está pasando. Bardin no habla de víctimas y criminales en el sentido habitual; tampoco en el relativista, según el cual ambos son lo mismo, sino que se centra en la figura de la desvalida Ellen para que, exclusivamente a través del estilo, podamos ponernos en su piel. Y la sensación no es nada agradable. A cada página nos encontramos con nuevas pistas, pero también con más incógnitas que hacen el embrollo cada vez más difícil de desentrañar. Para complicar aún más las cosas, Ellen viaja a menudo al pasado en lo que en una novela convencional serían pasajes explicativos. Ah, está loca porque de pequeña. Ah, esa muerte se debió a que. Pero esto solo responde a la cuestión más pedestre de la investigación, a recompensar la necesidad de orden del lector. Lo que permanece en las brumas es ese mundo desquiciado del cerebro de Ellen. Sus traumas, su miedo permanente, su propia incapacidad para comprender. Y todo esto se le contagia al lector. Ni tan siquiera se puede hablar de empatía, pero sí de una tremenda compasión.

Así, la personalidad disociada de Ellen es un elemento más de este juego de espejos, desdoblamientos y mezcla entre realismo y onirismo. En esta novela de misterio la cuestión no es descubrir al asesino, sino saber qué está pasando. Bardin no habla de víctimas y criminales en el sentido habitual; tampoco en el relativista, según el cual ambos son lo mismo, sino que se centra en la figura de la desvalida Ellen para que, exclusivamente a través del estilo, podamos ponernos en su piel. Y la sensación no es nada agradable. A cada página nos encontramos con nuevas pistas, pero también con más incógnitas que hacen el embrollo cada vez más difícil de desentrañar. Para complicar aún más las cosas, Ellen viaja a menudo al pasado en lo que en una novela convencional serían pasajes explicativos. Ah, está loca porque de pequeña. Ah, esa muerte se debió a que. Pero esto solo responde a la cuestión más pedestre de la investigación, a recompensar la necesidad de orden del lector. Lo que permanece en las brumas es ese mundo desquiciado del cerebro de Ellen. Sus traumas, su miedo permanente, su propia incapacidad para comprender. Y todo esto se le contagia al lector. Ni tan siquiera se puede hablar de empatía, pero sí de una tremenda compasión.

Por supuesto, no desvelaré el impactante final, pero sí puedo decir que, aunque desvelado el misterio, permanece la incertidumbre. Situado en el centro del laberinto que ha creado la mente de Ellen, el lector no puede menos que apiadarse de su total desamparo, de su incapacidad para adaptarse a una vida que parece no tener sentido. «Si había algo allí, algo no tan remoto que no pudiera, en un instante, acercarse a ella y abrumarla, ¿cómo podría llegar a conocerlo y, al conocerlo, derrotarlo? ¿Sería suficiente el viejo truco para separar la razón de la emoción?». Si algo queda claro, es la respuesta a esta pregunta. Y no es nada tranquilizadora.

- Santo Domingo y los albigenses - 1 noviembre, 2023

- Max Ophüls al cuadrado - 8 junio, 2020

- Emily Dickinson, nuestra contemporánea - 15 enero, 2020