Cuando en los libros de texto educativos vienen reflejados los acontecimientos pasados, se suelen esbozar las características generales de una época determinada. Las relaciones sociales, las estructuras políticas y las bases económicas de una civilización son sintetizadas al tiempo que se intentan explicar de forma somera los puntos esenciales de la cultura y mentalidad de los habitantes de ese territorio durante un momento concreto. Comoquiera que nosotros, ciudadanos de Occidente en los albores del siglo XXI, seremos objeto de estudio en los años venideros, apareceremos retratados desde el punto de vista político, social, económico-tecnológico, artístico, mental y cultural. Podríamos apostar, sin riesgo a equivocarnos, que, cuando nos estudien, uno de los pilares fundamentales en el ámbito de las mentalidades hará hincapié en el auge del individualismo y la justificación de la desigualdad, a los que se sumaría el resurgimiento de la caridad. Es en este punto donde quiero detenerme.

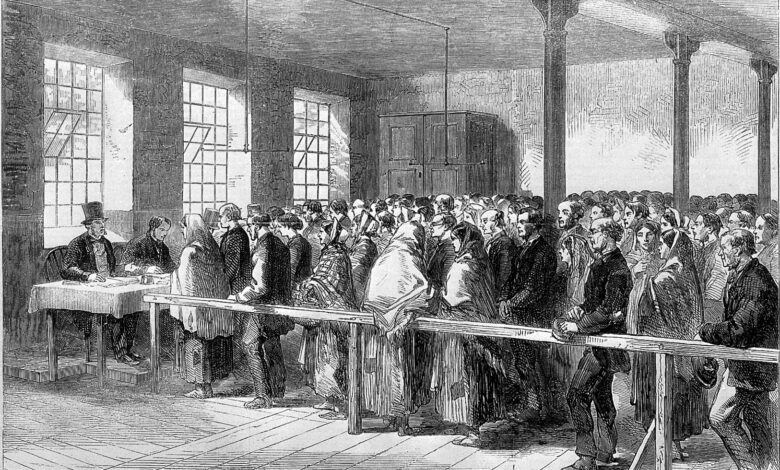

Desde la Edad Media, pasando por el Antiguo Régimen, y hasta la implantación completa del liberalismo, la caridad y la beneficencia, de la mano de las instituciones religiosas, conformaron el modo en que se trataba a la multitud de pobres y desvalidos existentes. El siglo XIX, con las revoluciones liberales en el plano político, y la Revolución Industrial en el económico, supuso una doble ruptura de la mentalidad con respecto a la pobreza. Si por un lado la ideología liberal-individualista situó la desigualdad como derivada lógica de un orden natural, la visión colectivista, que se sobrepuso como pudo a los abusos perpetrados por la pujante burguesía, defendió los derechos de la población a adquirir unos estadios de bienestar dignos por el mero hecho de vivir. Fueron innegables los avances, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, en esta línea, pero la denominada revolución neoconservadora y neoliberal de los años 80 impuso, en primera instancia, cambios profundos en la gestión económica y, a la postre, transformaciones radicales en los modos de vida y en las actitudes ante la misma.

Aunque llegados hasta aquí, como decía el historiador Eric Hobsbawm, todavía es prematuro tratar de entender todas las consecuencias derivadas del fin del llamado Siglo corto (1914-1991), estamos en condiciones de afirmar que el resurgimiento de la caridad, como blanqueador de la miseria que genera la propia desigualdad, ha ganado terreno entre las clases medias ante las visiones que propugnan el apoyo horizontal, esto es, la solidaridad. La caridad, que en ningún caso ataca los orígenes de la pobreza y que se contenta con repartir migajas, parece haber vuelto para quedarse, y eso es, a mi humilde entender, una muy mala noticia para la sociedad: un síntoma inequívoco de la enfermedad de nuestros tiempos.

Cualquier persona habrá constatado la proliferación callejera de captadores al servicio de algunas de las numerosas ONG. En un principio, si hacemos caso a voces poco reflexivas interesadas en santificar el presente, daremos por buena la creciente caridad como símbolo de la bondad contemporánea. Sin embargo, si lo que nos proponemos es ir más allá, rápidamente caeremos en la cuenta de que las ayudas a pobres, niñas y niños, maltratadas, migrantes, habitantes de países en guerra y distintas personas que pasan dificultades responden a un periodo de emergencia sobre el que la visión dominante trata de pasar de puntillas, lavando la imagen de los propiciadores del mal. No es mi intención atribuir a las organizaciones no gubernamentales ninguna responsabilidad en el dolor generalizado que nos rodea. Lo que pretendo, por contra, es sembrar dudas en lo que respecta a su papel como solución de problemas a largo plazo. En el corto, su labor ante el sufrimiento humano, no me permite verter crítica alguna sobre muchas de ellas. En este aspecto, son muy interesantes las reflexiones que señalan la alianza, probablemente involuntaria, de estas organizaciones con muchos Estados, al abdicar estos de las funciones lógicas que se le presuponen y que debieran garantizar vidas dignas

Cualquier persona habrá constatado la proliferación callejera de captadores al servicio de algunas de las numerosas ONG. En un principio, si hacemos caso a voces poco reflexivas interesadas en santificar el presente, daremos por buena la creciente caridad como símbolo de la bondad contemporánea. Sin embargo, si lo que nos proponemos es ir más allá, rápidamente caeremos en la cuenta de que las ayudas a pobres, niñas y niños, maltratadas, migrantes, habitantes de países en guerra y distintas personas que pasan dificultades responden a un periodo de emergencia sobre el que la visión dominante trata de pasar de puntillas, lavando la imagen de los propiciadores del mal. No es mi intención atribuir a las organizaciones no gubernamentales ninguna responsabilidad en el dolor generalizado que nos rodea. Lo que pretendo, por contra, es sembrar dudas en lo que respecta a su papel como solución de problemas a largo plazo. En el corto, su labor ante el sufrimiento humano, no me permite verter crítica alguna sobre muchas de ellas. En este aspecto, son muy interesantes las reflexiones que señalan la alianza, probablemente involuntaria, de estas organizaciones con muchos Estados, al abdicar estos de las funciones lógicas que se le presuponen y que debieran garantizar vidas dignas

A nadie se le escapa que hay ONGs más necesarias que otras. También, que las hay convenientes y las hay prescindibles. En las que ofrecen su ayuda a los países del Sur, los captadores de socios activos en la zona rica del planeta suelen abordar al potencial colaborador con argumentos que recuerdan al colonialismo civilizador anterior a la Gran Guerra. El ansia occidental por convencer al resto del planeta para navegar en la misma dirección no tiene en cuenta las necesidades de las comunidades locales en otros países, ni mucho menos piensa en que la tutela y la jerarquía son consustanciales a la propia ayuda, en principio carente de perversiones. Cuando tengo la oportunidad de intercambiar impresiones con algún representante callejero de estas organizaciones, sobremanera con los que lo hacen en favor de la ayuda humanitaria internacional, intento incluir otra posibilidad al dilema aportar-no aportar: la que se revela con una idea muy simple que tiene que ver con cortar los tentáculos de nuestros ejércitos, gobiernos y empresas. Me refiero a una eventual actuación que no está en boca de nadie; bien haríamos en dejar en paz de una vez por todas a los países más pobres si lo que pretendemos es, como decimos, favorecer su prosperidad. Mucho me temo que si no lo hacemos es porque sabemos los resultados: nuestro estilo de vida no se sostiene sin la explotación de los recursos humanos y materiales de otras zonas del mundo. Considero compatible la reflexión de estas cuestiones con la intervención ante las emergencias que requieren actuaciones inmediatas.

Otro de los ejemplos de hoy, que por lo visto y leído desata pasiones encontradas, tiene que ver con el aplauso mediático que está recibiendo el dueño de Inditex por las donaciones caritativas en favor de la sanidad. No hay mayor síntoma de la enfermedad padecida que la desgracia que supone observar cómo una gran parte de la sociedad es incapaz de atisbar la maldad oculta tras la cacareada dación. Idolatramos famosos aupados por los medios de comunicación como arquetipos, y olvidamos o perdonamos sus pecados porque se nos dice que no hay alternativa a la filantropía de quien se enriquece a costa de los más débiles. Se nos conmina a adorar a los que poseen riqueza sin atender al origen de esta, e incluso se nos anima al elogio en el aclarado de imagen que conllevan sus acciones caritativas en pro de los más pobres del planeta. Los que rechazamos la caridad por inútil como medida reparadora es posible que hayamos cedido demasiado terreno. Aun así, corresponde esforzarse en constituir alternativas a las visiones orquestadas desde arriba: debemos esmerarnos en recuperar valores perdidos que apuesten por la senda de la solidaridad denostada por el neoliberalismo real y, llegado el caso, explicar que las mejoras de la vida de los más necesitados no deberían emerger de resultas de la generosidad de los multimillonarios, sino que tendrían que ser inherentes a una sociedad que apueste por la fraternidad en detrimento de la reverenciada competitividad.

- La caridad como síntoma - 21 junio, 2017

- Escuela pública: entre la (necesaria) crítica y su (ineludible) defensa - 2 mayo, 2017