Porque la vida no está hecha para comprar porquerías

Imagine un mundo en el que se celebrasen elecciones todos los días; en el que los presidentes de las mesas electorales fueran sustituidos por cajeros y las urnas de metacrilato por máquinas registradoras; un mundo en el que las marcas reemplazasen las siglas de los partidos políticos y los ciudadanos fuesen, simplemente, consumidores. Para sobrevivir en ese mundo en constante referéndum, tendríamos que conocer el programa político de cada empresa y exigir responsabilidades en caso de incumplimiento.

Pero ese no es el mundo en el que vivimos. No lo es porque tenemos miedo a descubrir cuáles son las ideas que se esconden tras las etiquetas de nuestros productos; no lo es porque nos asusta acabar necesitando cabinas cerradas para poder seguir comprándolos.

El ser humano, ya se sabe, es un animal social y los intercambios de bienes y servicios siempre han sido siempre una parte esencial de nuestra vida en común. Mucho tiempo antes de que la escritura nos permitiera preservar de los efectos del paso del tiempo las condiciones de nuestros contratos, las palabras y los apretones de manos sellaron incontables acuerdos. Y lo cierto es que pocas veces hemos sido capaces de evitar que las escaramuzas del mercado derivaran en una guerra con vencedores y vencidos.

En un escenario (casi) ideal, lo que decide el beneficio económico de cada una de las partes implicada en un intercambio es la cantidad de información que maneja. Pero hace ya mucho tiempo que conocemos los beneficiosos efectos que una buena relación con el poder tiene sobre la marcha de cualquier negocio. Los monopolios, las ilegalidades e incluso los chantajes son realidades innegables de la historia de la economía y siempre hemos sido perfectamente conscientes de ellas: en el siglo XIX, era evidente que las potencias europeas estaban desangrando el mundo para lucrarse; hoy en día, sigue siendo igual de evidente que las transnacionales han recogido el testigo. Diferentes actores, mismo guion.

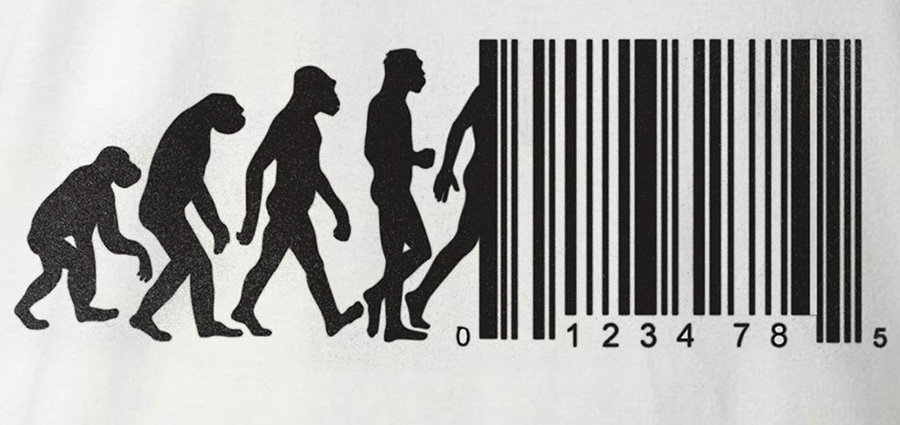

Sin embargo, hay un papel de la gran obra del mercado que fue reescrito a lo largo del siglo XX: el de los consumidores, es decir, el nuestro. En algún momento, entre los traumas de las guerras civiles y los genocidios, dejamos no solo de ser conscientes de ser la parte más débil de cualquier intercambio, sino que además empezamos a competir entre nosotros por comprar productos malos, contaminantes, injustos y, por supuesto, caros. El consumismo es una competición de tontos y últimos que ha permitido a las grandes empresas ir añadiendo un nuevo arsenal al uso sistemático de la mentira: el mercado actual proporciona una cantidad ingente de información, pero los consumidores ya no queremos hacer preguntas. Preferimos seguir viviendo engañados… y comprar.

Podría decirse que la actual es una era de verdades amalgamadas de forma calculada con el objeto de construir discursos ambivalentes. Es evidente que la política es una de las piedras angulares de esta estrategia; sin embargo, allí donde no llega lo público, aparece lo privado. Y es ahí donde reina con mano de hierro el consumo: la cuadratura de un círculo al que el poder se conecta a través de los medios y de la principal fuente de financiación de los mismos. Es decir, la publicidad. Todos estos agentes se afanan hoy en día por encontrar rocambolescas formas de transmitir mensajes que se parecen a los que la sociedad quiere escuchar, pero que en realidad pueden significar (o no) todo lo contrario. Y es que la clave del procedimiento es que su discurso alberga todos los significados posibles, hasta el punto de que en muchas ocasiones se decide a posteriori, en función de cómo ha evolucionado la situación, qué es lo que se quería decir. Esto permite felicitarse por los éxitos y negar, con aparente razón, cualquier contribución al fracaso. Es una estrategia que requiere más sutileza que las de antaño, pero sin duda es mucho más potente.

Podría decirse que la actual es una era de verdades amalgamadas de forma calculada con el objeto de construir discursos ambivalentes. Es evidente que la política es una de las piedras angulares de esta estrategia; sin embargo, allí donde no llega lo público, aparece lo privado. Y es ahí donde reina con mano de hierro el consumo: la cuadratura de un círculo al que el poder se conecta a través de los medios y de la principal fuente de financiación de los mismos. Es decir, la publicidad. Todos estos agentes se afanan hoy en día por encontrar rocambolescas formas de transmitir mensajes que se parecen a los que la sociedad quiere escuchar, pero que en realidad pueden significar (o no) todo lo contrario. Y es que la clave del procedimiento es que su discurso alberga todos los significados posibles, hasta el punto de que en muchas ocasiones se decide a posteriori, en función de cómo ha evolucionado la situación, qué es lo que se quería decir. Esto permite felicitarse por los éxitos y negar, con aparente razón, cualquier contribución al fracaso. Es una estrategia que requiere más sutileza que las de antaño, pero sin duda es mucho más potente.

La última parte del siglo XX presenció un trasvase creciente de poder desde la política hacia los medios de comunicación y el consumo. La publicidad, clave en este proceso, también superó a lo largo del mismo la etapa en la que su principal artificio consistía en esconder su verdadero mensaje bajo otro más explícito y evidente. Esta táctica era hasta cierto punto la única viable cuando existían una serie de convenciones sociales que convenía no transgredir y, sobre todo, leyes que regulaban la publicidad. Hoy en día, en cambio, y por más que esta vieja estrategia siga prestando un importante servicio a la propaganda, esta ha sido capaz no solo de debilitar las leyes que la fiscalizaban, sino de destruir muchas de las convenciones sociales que la vigilaban. Lo ha conseguido gracias a que controla y maneja sin disimulo los medios de comunicación de masas.

Como los partidos políticos, la publicidad se ha ido especializando cada vez más en articular un discurso que es, además de esquizofrénico (esconde su alma de lobo bajo la piel de cordero), extremadamente adaptable a las circunstancias cambiantes de la sociedad. Esto le permite, además, esquivar los pocos peligros legales a los que aún pudiera exponerla un ciudadano justiciero o una asociación de consumidores con ganas de perder tiempo y dinero.

Por último, y por si todo esto fallara, el derecho de expresión de cualquier persona queda en suspenso si se le ocurre ejercerlo en contra de los intereses de ciertas marcas comerciales: el peligro que acarrea criticar públicamente determinados productos es sobradamente conocido por los consumidores. Planea incluso sobre todos los que escribimos o leemos estas líneas, y aspira a perpetuar el estatus de inviolabilidad que ha alcanzado la publicidad.

Con el paso del tiempo, algunos productos han recogido las armónicas contradicciones del discurso publicitario, hasta el punto de convertirse en una parodia del tiempo que nos ha tocado vivir: el café descafeinado, la cerveza sin alcohol o la mayonesa baja en calorías llenan las despensas de los clientes y las cuentas corrientes de las empresas; sucedáneos que se han permitido el lujo de sustituir nuestro deseo de consumir sus originales para calmar nuestra conciencia. Una audacia que los conglomerados empresariales no se habrían permitido si no hubieran sabido a ciencia cierta que podían hacerlo: los fabricantes consiguieron instalar, con una fuerza que más nos valdría empezar a reconocer, la idea de que estos productos se parecen mucho a sus versiones «cafeinada», «alcoholizada» y «engrasada». Crearon un espacio de mercado donde no lo había y lo lograron hacer sin destruir el que ya tenían otros artículos de sus marcas, a pesar de que estos productos son supuestamente equiparables en calidad a sus antecesores, pero más saludables, y por lo tanto deberían haber eliminado su competencia. Sin embargo, el resultado final es que, aunque los consumidores sospechamos que ni unos ni otros son sanos o sabrosos, los compramos todos.

Con el paso del tiempo, algunos productos han recogido las armónicas contradicciones del discurso publicitario, hasta el punto de convertirse en una parodia del tiempo que nos ha tocado vivir: el café descafeinado, la cerveza sin alcohol o la mayonesa baja en calorías llenan las despensas de los clientes y las cuentas corrientes de las empresas; sucedáneos que se han permitido el lujo de sustituir nuestro deseo de consumir sus originales para calmar nuestra conciencia. Una audacia que los conglomerados empresariales no se habrían permitido si no hubieran sabido a ciencia cierta que podían hacerlo: los fabricantes consiguieron instalar, con una fuerza que más nos valdría empezar a reconocer, la idea de que estos productos se parecen mucho a sus versiones «cafeinada», «alcoholizada» y «engrasada». Crearon un espacio de mercado donde no lo había y lo lograron hacer sin destruir el que ya tenían otros artículos de sus marcas, a pesar de que estos productos son supuestamente equiparables en calidad a sus antecesores, pero más saludables, y por lo tanto deberían haber eliminado su competencia. Sin embargo, el resultado final es que, aunque los consumidores sospechamos que ni unos ni otros son sanos o sabrosos, los compramos todos.

Frente al café descafeinado y la cerveza sin alcohol, que han puesto en valor la preservación de la salud y el ahorro económico (en multas de tráfico; ya sabe, si va a conducir, beba toda la cerveza que quiera pero de la que sabe mal), la mayonesa baja en calorías ha vendido otro mensaje aún más inmoral. De hecho, alguna de las marcas que actualmente envasan salsa industrial a base de huevo, aceite y aditivos ha tenido problemas con sus campañas publicitarias. Algunos anuncios que relacionaban claramente el consumo de este producto con un aumento de la vitalidad (libido incluida) y eran protagonizados por mujeres maduras y sonrientes que, tras atacar el tarro de mayonesa, parecían dispuestas a comerse el mundo, y de paso a algún jovenzuelo, fueron reprobados por diversas asociaciones. Menos quejas ha despertado, en cambio, el hecho de que todas las campañas publicitarias de los productos bajos en calorías traten de reforzar la idea de que su consumo permite, precisamente, dejar de preocuparse por ingerirlas. De nuevo, una verdad estúpida a la que se le añaden muchos conservantes para que soporte el paso del tiempo alojada en la mente del consumidor: ciertamente, no comer cosas que engordan ha sido siempre una buena estrategia para no engordar. Ha quedado desterrada, en cambio, la posibilidad de no preocuparse en absoluto por el número de calorías que uno ingiere diariamente. No llevar la cuenta. Vivir, en fin, peligrosamente.

Comer mayonesa cuando a uno le apetece o, incluso, no comerla aunque apetezca por motivos de salud o estéticos resulta cada vez más complicado. Especialmente para las mujeres, por supuesto. Porque lo que tiene que hacer una chica dinámica y divertida, de esas que caen bien a todo el mundo y les gustan a los chicos, cuando le apetece mayonesa, es verdaderamente complicado: debe desdoblar su mente y, con una parte de la misma, echarse toda la mayonesa que le dé la gana mientras piensa que va a salir a la calle y comerse el mundo; mientras con la otra lleva la cuenta de las calorías que tiene su ensalada y trata de no desesperar ante el bombardeo de mensajes que le dicen, le gritan, que si engorda será una desgraciada.

Y es que solo había una guinda posible para este maloliente pastel: articular una campaña publicitaria, sostenida en el tiempo, claramente machista y convencer a los consumidores de que es justo lo contrario. Han sido muchos, demasiados, los anuncios que han colocado estos productos bajo el paraguas de un falso feminismo vitalista y guasón. Un paraguas, por cierto, sostenido últimamente por campañas publicitarias protagonizadas por mujeres provenientes del cine y la televisión que contribuyen, con su legítimo deseo de lucrarse, a que cada vez más jóvenes sometan su libertad individual a la tiránica contabilidad diaria de calorías.

Y es que solo había una guinda posible para este maloliente pastel: articular una campaña publicitaria, sostenida en el tiempo, claramente machista y convencer a los consumidores de que es justo lo contrario. Han sido muchos, demasiados, los anuncios que han colocado estos productos bajo el paraguas de un falso feminismo vitalista y guasón. Un paraguas, por cierto, sostenido últimamente por campañas publicitarias protagonizadas por mujeres provenientes del cine y la televisión que contribuyen, con su legítimo deseo de lucrarse, a que cada vez más jóvenes sometan su libertad individual a la tiránica contabilidad diaria de calorías.

La constatación de que este proceso parece estar aún lejos de su decadencia es algo que debe hacernos replantear el papel de los consumidores individuales. Es posible que la inercia de nuestro sistema sea un enemigo demasiado fuerte para cualquier tipo de acción colectiva e, incluso, puede que para muchos aún no haya llegado el momento de preguntarse si tiene sentido comprar contradicciones envasadas al vacío como la mayonesa baja en calorías. La realidad es que muchos ciudadanos demuestran con su consumo diario que es un producto que van a seguir comprando. Pero la próxima vez que vayan al supermercado a pronunciarse sobre cómo quieren que sea su mundo, incluso ellos que la compran podrán optar por una marca que no nos insulte con unos anuncios lastimosos. Al fin y al cabo, todas saben igual de mal comparadas con la mayonesa de verdad.

- Coca-cola y Pepsi: depredadoras de agua - 31 octubre, 2017

- Entre el olvido y la memoria: una pequeña historia de la Banca - 28 noviembre, 2016

- Amazon: el lado oscuro del consumo - 14 septiembre, 2016

ya lo digo yo: Ligeresa

Ya se que es muy fácil hablar pero es tan simple como un huevo, una tacita de aceite, sal y si acaso unas gotas de limón. 30 segundos de batidora, y en la nevera dura tres dias. Elijes la materia prima, controlas la cadena de frío, y obviamente te responsabilizas del consumo, en exceso o mesura. Quiero decir que tal vez en lugar de emplearlo en otras cosas podíamos aprender a dedicar tiempo a comer, y hacernos de comer.

Totalmente de acuerdo, Diana. Este texto está escrito desde una posición que asume que, a pesar de que existen soluciones como la que planteas para muchas cosas, no existen las condiciones para que una mayoría las acepte. Habrá otras entradas distintas donde se anime a ello, pero incluso con un producto fácil de elaborar, para muchos resulta más cómodo comprar. Sin embargo, todos podemos responsabilizarnos en la medida de nuestras posibilidades.

Por contra algunos tenemos tan poco curro, tanto tiempo libre y tan poca pasta para gastar en porquerias que hemos aprendido a hacer nuestro jabon, nuestros cosmeticos, nuestros tomates y stoy pensando en comprar una gallina y tenerla hecha una reina paseando por el patio de mi casa :-))

Entonces, Belem, tú ya te has salvado a ti misma.

Y a la vez es curioso, si reflexionamos acerca de como a vivido la humanidad hasta q aquel ejército de Napoleón inventó la conserva, q prácticamente todo lo q consumimos viene envasado o descongelado.Habría q hacer más como dice Belén, producir un poco más lo nuestro, o al menos consumir más de lo local