Pensadores contra el trabajo (asalariado). Breve compendio de pensamiento contrario al trabajo como deber o método de realización personal

El episodio del Covid-19 hace aflorar (no tan) viejos fantasmas. El ser humano es, cuando conviene, olvidadizo, pero las actuales circunstancias nos retrotraen a la crisis de 2008, aquella que ha condicionado la vida de generaciones enteras. Desde entonces, hemos sabido amoldarnos con diligencia a un mercado laboral más que precario y la inestabilidad se ha convertido en nuestro modus vivendi para regocijo de unos pocos. Sin embargo, el sistema está mostrando sus vergüenzas, cayendo en una espiral que no sabemos qué nos va a deparar, aunque lo intuimos (nada bueno). Entre ERTEs, despidos masivos, ausencia de conciliación laboral y demás ejemplos de la inseguridad laboral reinante, cabe preguntarse: ¿Es el trabajo asalariado realmente necesario para la realización del ser humano? ¿Es acaso un deber? Desde tiempos inmemoriales ha habido pensadores contrarios a la idea de trabajo como modo de realización personal o moral. Hagamos un somero repaso a algunos de ellos y al vínculo trabajo-ocio.

El siglo XIX y la transformación puritana

El trabajo se convirtió durante el siglo XIX en un fin en sí mismo, en una suerte de obligación moral para el hombre. Sin él, el individuo se transformaba en un ser primitivo y amoral, una aberración para los que defendían la ética del esfuerzo que el capitalismo preconizaba y que tan bien se ha conservado durante el siglo XX y lo que llevamos de XXI. Aún hoy, el que no quiere trabajar (o mejor dicho, el pobre que no quiere trabajar) es visto como un vago, un haragán, un outsider). Bertrand Russell ilustró este hecho en su Elogio de la ociosidad (1935): «El deber ha sido un medio, ideado por los poseedores del poder, para inducir a los demás a vivir por el interés de sus amos más que para su propio interés», decía el filósofo y matemático.

Con su giro puritano, fue la burguesía la responsable de transformar la mentalidad imperante para que el trabajador asalariado aceptara el hecho de que había llegado al mundo terrenal a sufrir y que solo mediante el trabajo duro iba a hacerse con el favor de Dios. Valiéndose de la moral calvinista y su ética del trabajo, la burguesía convenció a la masa asalariada de que la jerarquía no solo era inevitable, sino que también era justa. Se suele aceptar que la honda religiosidad rechaza las actividades económicas, sin embargo el capitalismo y la moral puritana prostestante encajaron sorprendentemente bien. El sociólogo y economista alemán Max Weber escribió sobre ello en una serie de ensayos compilados en La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Según Weber, desde la perspectiva protestante el mero enriquecimiento era percibido como una señal de predestinación o de salvación eterna. Curiosa evolución la de la burguesía, que pasó de reivindicar los placeres y el gozo como forma de vida a esgrimir el ascetismo y la abstinencia, aunque solo para los trabajadores, claro.

Ocio como derecho

Paul Lafargue, teórico socialista decimonónico y esposo de Laura Marx, hija de Karl, dio cuenta en El derecho a la pereza (1883) de este cambio: «En los siglos XV y XVI, la burguesía se había revestido alegremente con las tradiciones del paganismo y glorificaba la carne y sus pasiones, algo reprobado por la moral cristiana; sin embargo, hoy, que nada entre las riquezas y los placeres, reniega de las doctrinas de sus pensadores, los Rabelais, los Diderot, y predica la abstinencia para los asalariados». Cuando la burguesía tuvo poder y capital suficiente para poseer las fábricas, su mentalidad mutó interesadamente para favorecer la producción y su consiguiente riqueza valiéndose de la religión como muleta. Antes, Napoleón ya abogaba por la abolición del domingo como día de descanso respetando, eso sí, «la hora del servicio divino». En la actualidad, el domingo ya no tiene por qué ser el día de asueto para el trabajador (sobre todo si se dedica a la hostelería o el comercio), y como es lógico en los estados modernos ya no se respeta esa hora de servicio al Altísimo. ¿Qué sentido tendría hacerlo en un Estado (sobre el papel) laico o aconfesional? Así, la deriva arreligiosa de los estados occidentales ha hecho que el asalariado ya no tenga excusa para no trabajar un domingo.

En contraposición (y así lo aclara Lafargue), algunos de los pensadores clásicos más relevantes dejaron clara su opinión contraria al trabajo. Para Heródoto, el desprecio al trabajo no es patrimonio exclusivo de griegos y egipcios: «Encuentro establecido el mismo desprecio entre tracios, escitas, persas y árabes; porque en la mayoría de los bárbaros, los que aprenden las artes mecánicas y también sus hijos son considerados como los de sus ciudadanos». «La naturaleza no ha hecho al zapatero ni al herrero; tales ocupaciones degradan a los que la ejercen, viles mercenarios, miserables sin nombre, que son excluidos por su mismo estado de los derechos políticos», sentencia Platón en La República. Y añade: «el ciudadano que se degrada con los negocios comerciales debe ser castigado con este delito. Si está convicto, será condenado a un año de prisión y la pena será doblada cada vez que reincida». Platón no hacía prisioneros.

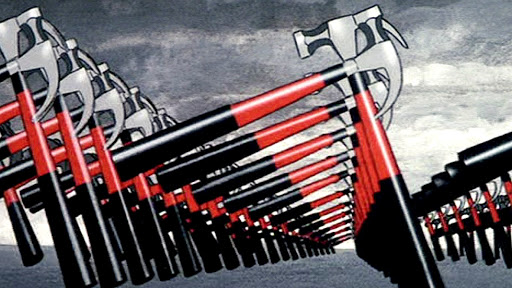

Ya en el siglo XIX, se dieron reacciones contrarias, no solo a esta ética del trabajo, sino a la propiedad en sí. Son de sobra conocidas las palabras de Proudhon, que definían la propiedad como un robo, pero trascendiendo lo teórico, también hubo individuos dispuestos a ir más allá. De esta respuesta surgió un movimiento que reivindicaba la legitimidad de la expropiación ante, en algunos casos, lo indigno de las relaciones laborales o, en otros, influidos directamente por Max Stirner y su anarquismo individualista negador de lo ético como principio rector. En los años veinte y treinta del siglo pasado, el anarquismo expropiador tuvo un predicamento respetable en Argentina, Uruguay y España, donde solía tener como objetivo la financiación de las acciones de sus respectivos movimientos. Entre los exponentes de esta corriente cabe destacar a Severino Di Giovanni, emigrante italiano afincado en Argentina que escribió El derecho al ocio y la expropiación individual (1933). En esta obra, un inflamado Di Giovanni defendía el robo de lo producido como única réplica posible a la humillación que supone el trabajo asalariado. «Estamos, entonces, consumiendo nuestra existencia a total beneficio de nuestros explotadores, persiguiendo un bienestar material ilusorio, eternamente fugitivo, jamás realizable en una forma concreta, estable, porque la liberación de la esclavitud económica no nos podrá llegar por medio de un aceleramiento de nuestra actividad en la producción capitalista, sino con la creación consciente, útil, y con la posesión de lo que se produce», escribía. Para muchos, unas palabras extrapolables a la actualidad. Di Giovanni abogaba además por la violencia y predicaba con su propio ejemplo (fue responsable de varios atentados con bomba), algo que las autoridades no podían permitir. Severino murió asesinado en 1931 en las calles de Buenos Aires a manos de la policía argentina.

La dictadura de la disciplina

Si Lafargue aseguraba que el trabajo es un freno a las más nobles pasiones del hombre, el ensayista libertario Bob Black fue más allá un siglo después. En La abolición del trabajo (1985), Black sostiene que el trabajo perjudica seriamente la salud del que lo realiza. «El trabajo institucionaliza el homicidio como forma de vida», dice. Niega, además, la necesidad por parte del capitalismo de una maximización racional de la productividad, ya que su meta es que la sociedad se convierta en una organización jerarquizada. Conforme a esta tesis, la productividad quedaría relegada hasta cierto punto en favor de la estabilidad que un sistema fuertemente jerarquizado garantiza para las élites. Dicha estructura piramidal se perpetúa gracias a la disciplina, a la que Black define como «la totalidad de controles totalitarios en el lugar de trabajo».

Frente a la férrea disciplina laboral que impone este sistema jerarquizado, Black aboga por las bondades de una vida lúdica. El juego es per se un acto sin consecuencias, o esas consecuencias son al menos gratuitas. No jugamos por obligación ni buscamos satisfacer necesidades económicas con el juego. En el momento en el que aparece un beneficio más allá de lo puramente lúdico (ya sea fiduciario o de intereses) el juego deja de serlo para convertirse en una obligación. Sin lo que Black llama «suspensión de consecuencias», el juego no es posible, como tampoco es posible una vida lúdica en el contexto capitalista.

La base de la sociedad jerarquizada

Es aceptado el hecho de que el trabajo es necesario para subsistir, un mal obligado para no terminar haciendo uso de los mecanismos de caridad que la sociedad pone a disposición de aquellos que no pueden permitirse unos mínimos. Pero, ¿qué ocurre cuando tener un empleo no es sinónimo de subsistencia? Vivimos en una sociedad en la que el trabajo no tiene por qué dar estabilidad económica al individuo. El sociólogo Zygmund Bauman hablaba en 2006 de gente superflua, individuos cuyas «capacidades laborales no pueden ser explotadas provechosamente» por el sistema. Los superfluos serían lo más bajo de la pirámide jerárquica, personas inútiles desde el punto de vista laboral. No muy por encima se encuentra la masa precarizada, aquellos que, aun trabajando, viven (vivimos) en la pobreza o en situación de riesgo. La flexibilización del mercado laboral global ha creado esta nueva clase de trabajador que ve peligrar su modo de vida de manera constante. Los contratos temporales, las facilidades para el despido, los trabajos a tiempo parcial, etcétera, redundan en una incertidumbre inherente a lo que el propio Bauman denomina sociedad líquida. Como pobres (o ante el continuo peligro de serlo), tanto superfluos como precarios se convierten en una disfunción en sí misma: gente incapaz de consumir en el marasmo de la sociedad de consumo. Son los consumidores defectuosos que Bauman describió como las «víctimas colaterales del progreso económico, superfluos, inútiles, innecesarios e indeseados, sin ningún estatus social definido».

Los datos refrendan la visión de Bauman. La Organización Mundial del Trabajo (OIT) estima que el cuarenta y dos por ciento de la población trabajadora del mundo se encontraba en situaciones precarias en 2017, porcentaje que con la crisis del Coronavirus aumentará con seguridad. En España, según el Informe AROPE realizado por EANP-España, en 2018 doce coma tres millones de personas se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social. ¿A cuánto ascenderá el número en este aciago 2020?

Renta Básica y cambio de paradigma

Al contrario de lo que cabría suponer, la tecnología no ha ayudado a aligerar la jornada laboral y sí a dar más réditos económicos a los dueños de los medios de producción. John Stuart Mill observó con agudeza este hecho en pleno siglo XIX: «Hasta hoy todos los inventos creados para ahorrar trabajo no han ahorrado trabajo». La tecnología, más que para facilitarnos la vida, ha sido utilizada con un valioso recurso por la sociedad de consumo. Consumimos tecnología y consumimos a través de la tecnología. Mientras, el desarrollo de la automatización y la robótica está convirtiendo una considerable cantidad de trabajos en reliquias obsoletas. Si existiera voluntad (incluso obviando la coyuntura actual), la reducción de la jornada de trabajo sería ahora más plausible que nunca.

En este contexto, aparece la figura de la Renta Básica, para muchos un arma de doble filo: hay quien dice que es una forma de que esos consumidores defectuosos puedan entrar de nuevo en la rueda de consumo. Un subterfugio capitalista revestido de interés social. Por el contrario, para Bob Black, la Renta Básica Universal crearía una «sociedad del libre albedrío» donde el mundo lúdico que propugna se convertiría en una realidad. En cualquier caso (y como apunta la antropóloga Rosario Gómez-Álvarez en este artículo de Sarah Babiker), la aceptación de la Renta Básica no depende solo de sus posibilidades de financiación, sino de una modificación del paradigma ideológico que no se ha dado aún y que es difícil de vislumbrar. Otros dicen que es un simple mantra irrealizable de las izquierdas. Obviando la Renta Básica, esta crisis en la que nos vemos envueltos puede servir de algo: el capitalismo se nos ha mostrado como un gigante con pies de barro, incapaz de asumir y gestionar las draconianas circunstancias que nos rodean. Tal vez el cambio de paradigma tenga que darse ahora.

- «Il Varco»: largo viaje hacia la nada - 14 diciembre, 2020

- Pensadores contra el trabajo (asalariado). Breve compendio de pensamiento contrario al trabajo como deber o método de realización personal - 15 abril, 2020

- La brutal e inhóspita China de Jia Zhangke - 22 octubre, 2019